Ⅰ. 活動概況

令和6年(2024年)度は、世界各国で政権の交代が相次いで起こり、世界情勢の不透明感が増しています。世界経済はインフレの落ち着きによる実質所得の持ち直しを背景に底堅い成長を維持しましたが、今後は米国のトランプ政権による高関税政策が世界貿易へ悪影響を及ぼすことが懸念されています。日本国内では日経平均株価がバブル期の最高値を更新した他、日銀が17年ぶりに利上げに踏み切るなど、デフレからの脱却が進みましたが、この先は世界の不安定な政治・経済動向に左右され、予断を許さない状況にあります。

わが国の高等教育を取り巻く環境においては、令和6年(2024年)の国内出生数が72万人と当初の予測を大幅に下回り、文部科学省が設定した私立大学等集中改革期間中に18歳人口の減少を見据えた、抜本的な大学改革が求められています。また、令和7年(2025年)4月の改正私立学校法施行を控え、関連する省令や規則が整備される中、各学校法人は新たなガバナンス体制の構築を進めてきました。

このような環境の下、本法人は、病院新本館B棟の建築、令和7年(2025年)7月の病院新本館グランドオープンを最優先事項に位置付け、事業計画を推進してきました。また、私立学校法や大学設置基準の改正への取り組みを継続的に実施してきました。その他、本部キャンパスの耐震化率100%に向けた取り組みとして第1研究館の建築や、長期的な視野に立ったキャンパス用地の整備を進めています。

大阪医科薬科大学は、統合4年目を迎え、学部間連携を一層推進し、入学式や卒業式、クラブ活動などの課外活動・イベントもコロナ禍前の規模に戻しつつ、さらなる学生生活の充実を図ってきました。教学面では、新しいモデル・コア・カリキュラムに対応したカリキュラム(医学部・薬学部)がスタートしました。また、入学時の学部選択のミスマッチを解消する目的で転学部制度を構築しました。医・薬・看の各国家試験は合格率を高位安定させつつ、入試制度改革も進めています。研究面では、3学部の融合研究プロジェクトを立ち上げた他、研究データマネジメントにかかる取り組みや研究設備・機器の学内外との共同利用を促進し、新たな展開の基盤を構築しました。

大阪医科薬科大学病院では、新本館B棟の建築プロジェクトと並行して、地域のニーズに応じた診療の確保と医学教育・研究の維持発展を目的とした「大学病院改革プラン」を策定しました。また、患者サポートエリアの稼働など、ワンストップサービスの診療体制を整備し、患者さんや医療従事者に優しい「温かい病院」づくりを推進しています。

高槻中学校・高槻高等学校は、大阪府下トップの志願者を集めており、人物育成型の「最優の進学校」を目指してグローバル教育や先端的なサイエンス教育などに注力し、中高一貫の教育活動を展開しています。

本法人は、中(長)期事業計画及び令和6年(2024年)度事業計画に基づき、以下の取り組みを実施しました。

1.組織体制、施設整備、財政基盤の強化等に関する取組み

(1)組織

・法制度改正等への対応①改正私立学校法施行への対応

令和6年(2024年)度は寄附行為変更検討委員会を8回開催し、寄附行為変更案及び関連規則などの制定・改廃の検討を重ねました。令和6年(2024年)9月に寄附行為変更認可申請を文部科学省に提出し、令和7年(2025年)1月10日付で寄附行為変更認可を得て、令和7年(2025年)2月14日に内部統制システム整備の基本方針を制定するなど、令和7年(2025年)3月末までに全ての関連規則の制定・改廃を完了しました。

②大学設置基準改正への対応

各学部における適用要件を定め、基幹教員の配置に対応しました。医学部の令和7年(2025年)度入学者の地域枠の臨時定員設定に伴う学則変更に合わせて、医学部・薬学部・看護学部とも基幹教員制度を導入しました。

・効率的・効果的な事務組織の構築:事業所間異動の活発化

職員の特性やキャリアを踏まえた事業所間異動を活発に実施しました。

・各機構による学部連環体制の推進:機構運営体制の定着化

毎月1回「教育機構会議」を開催し、3学部共通の教育プログラムや補助金、教育年報など学部間の連携強化に取り組んでいます。特に令和6年(2024年)度は、転学部制度の導入に向けて協議を重ねました。

・各種センター整備

①保健管理のあり方

保健管理については、医学部の保健管理室が病院や他学部の業務を受託する方向で継続検討します。

②図書館の情報センターへの移行

図書館の情報センター化について計画を進めました。

(2)人事

・医師の働き方改革の実践:医師の労働時間短縮計画の遂行令和6年(2024年)4月、医師の働き方改革が始まり医師の労働時間に上限が設けられました。新勤怠管理システム導入により正確な労働時間の把握が可能となり、診療科長の協力のもと時間外労働時間が年960時間以内に収まるように時短計画に沿って努力した結果、年1,860時間超医師はゼロ、年960時間超医師も当初予想より少なくなりました。

・採用競争力の強化:募集活動の強化

賃上げに合わせて新卒採用方法等を見直し、採用計画に基づき優秀な人材を確保しました。

・人事制度の見直し:退職金制度見直しの検討

企業型確定拠出年金(DC)を導入しました。また、ポイント制退職金制度導入の検討を行いました。

・教員組織体制の強化

リカレント教育等の推進に関し、科目等履修生に対する履修証明プログラムの策定と単位授与に係る体制を整えました。

(3)施設整備

・耐震化率100%計画の達成に向けて①第1研究館建築

第1研究館(病態モデル先端研究施設、法医解剖・研究施設)建築は、令和7年(2025年)7月竣工に向けて順調に進んでおり、7月10日竣工、8月下旬開設予定です。

②病院6号館

令和9年(2027年)5月竣工に向け、講堂・管理合同棟の基本設計について検討中です。

・その他整備

第1研究館建築に伴い、東門ゲート内に設置していた安全カメラ映像管理端末を木造管理棟に移設しました。

また、駐車場として使用していた旧ゴルフ練習場を撤去及び廃止しました。

・キャンパス整備構想

東キャンパス用地整備について、土地取得に向けて相続人との面談を進めました。また、総合研究棟1階東側に、三島南病院から大阪医科薬科大学ケアプランセンターを移設しました。

・病院新本館B棟開院に向けた建築の推進及び院内体制の整備

令和7年(2025年)5月30日竣工式、7月12日、13日に内覧会、7月22日開院に向けて、建築事務チームが中心となり、準備を進めています。

・キャンパス全体の省エネルギー活動強化

新型コロナウイルス感染症で休止していた省エネラウンドを主な建物ごとに実施しました。

(4)財務・募金推進

・外部資金獲得の強化様々な取り組みが功を奏し、私立大学等経常費補助金は前年度を上回る金額を獲得しました。

・財政基盤の強化・支出の効率化

賃上げ、物価高騰により支出は増加しましたが、生産性を向上させるべく様々な業務のRPA(Robotic Process Automation)化に取り組みました。

・募金事業の強化

ふるさと納税やクラウドファンディングの導入に向けて、様々な準備を行いました。

(5)ICT・DX(Digital Transformation)

・情報セキュリティ対策強化①研修・訓練の充実

サイバー攻撃を想定し、標的型メール訓練の実施や、担当者による机上訓練を実施しました。

②ADサーバの統合

将来的に本学の部署別に管理しているAD(Active Directory)の統合を目指し、ベースとなるサーバを構築しました。

・ICT環境整備と利活用推進

スマートフォンの利活用ができる環境を整備しました。

・電子カルテ更改準備

電子カルテ更改に向け「電子カルテ更改会議」にて電子カルテシステム委託業者の選定作業を行いました。

・教学システム(LMS)更改準備

①各種証明書の電子化

証明書発行サービスの導入準備を進め、令和7年(2025年)4月スタートの目途が立ちました。

②教学システム(LMS)利用の拡大

ユニバーサルパスポートRX更新に向けて、各学部とも準備を進め、令和7年(2025年)1月に無事移行できました。LMSの機能が従来より充実したため、各学部で利用を活性化していく予定です。

・教学サポートシステムの充実

①能力の見える化対応

ユニバーサルパスポートRXでは各学生の総合的な学修成果をグラフで可視化できる学修ポートフォリオ機能が追加されているため、各学部で活用を進めることとしています。

②学びの多様化対応

生成AIの著しい進展を受け、教育活動における生成AIの取り扱いに関する方針を見直し、利用を原則禁止との方針から教員から許可された範囲内で利用を認める方針に改めました。

(6)リスクマネジメントとコンプライアンス

・リスクマネジメント委員会の活性化リスクマネジメント委員会を年1回開催し、本学における「リスクアセスメント一覧表」を作成、分類ごとのリスク内容等の確認を行いました。関連規則、マニュアル類、対応策等の内容を最新の社会情勢やリスク事情を反映したうえで、将来のリスクを見据えた適切な対応ができるよう新たに「リスク対応一覧表」を制定しました。

・危機対応:BCPの見直し

法人、法人各部署、病院、大学/中学校・高等学校における危機対応及びBCPの内容確認を行い、法人全体で最新の情報を共有しています。

・コンプライアンスの一層の推進

「コンプライアンス規則」に基づくコンプライアンス委員会を年2回開催し、令和6年(2024年)度コンプライアンス推進実施活動を遂行しました。

(7)社会貢献・SDGs(Sustainable Development Goals)

・法人内外における社会貢献・SDGs活動の活性化、自治体、民間企業、NPO等との連携強化令和2年(2020年)度から継続参加している国連大学SDG大学連携プラットフォーム(SDG-UP)で活動し、国内外の大学と連携を深めるとともに、有用な活動については本学に横展開を図りました。また、令和6年(2024年)5月に発表された大学の社会貢献活動を評価する「THEインパクトランキング(SDGs目標3:健康と福祉)」で世界29位(全1,498校中)、日本2位(全91校中)にランクインし、本学の社会貢献活動の成果を世界に知らせることができました。その他、企業や他大学、自治体との共創活動の促進、NPO法人に対する支援活動の実施、SDGsセミナーの開催、SDGsスローガン募集企画やSDGs意識調査の実施などの取り組みを行い、令和7年(2025年)度に本格実施を目指す学生参加によるSDGs活動の活性化に向けた準備を進めることができました。

(8)広報

・Web広報・プロモーションの推進①病院新本館グランドオープンに向けた広報の検討

Web広告や交通広告などの多角的な広報展開を検討しました。また病院新本館グランドオープンに向けた意識醸成のため、学内装飾を行いました。

②ブランディング見直し

学内及び学外の本学に対するブランディングを確認し、今後のブランディング戦略に反映させるためにブランド調査を予定し、調査会社と検討を進めました。

③自治体との連携

健康医療先進都市「たかつき」や健康たかつき21ネットワークなどの取り組みに対し、高槻市と連携し、ホームページの作成や見学会実施などに協力しました。

2.教育・研究に関する取組み

大阪医科薬科大学

(1)内部質保証(IR含む)・教員・学生ポートフォリオの活用

3学部とも授業を担当する専任教員等に対し、ティーチング・ポートフォリオの作成を導入しています。教員からの意見や提言を教育改善に役立てています。

・内部質保証の推進

教育研究の内部質保証体制とその稼働状況を検証するために学部間協議会の下に設置した教育研究内部質保証評価会議の第3回会議を、令和7年(2025年)2月に開催し、令和5年(2023年)度分の検証を行いました。今年度から検証対象に大学院を加え、内部質保証評価体制の一層の充実を図りました。同会議における検証結果は、学部間協議会に報告の後、本学ホームページにて公表予定です。

・IR機能の拡充

令和6年(2024年)9月に第4回教学IRセミナーを開催し、全国の国公私立大学、専門学校、高校などから多数のご参加を頂きました。また、季刊のIRだよりをIR室ホームページに掲載、グループウェアでも配信し、IR室の活動を内外に発信しています。

大学院教育が重視され始めている現状に鑑み、大学院教育も教学IRの対象とするため、大学院年報の発刊を支援しました。

(2)教学

▶学部

・教育の充実(大学設置基準改正への対応含む)

①三つのポリシーに基づいた教学マネジメントの確立と検証

IRの主導で教育機構と連携し毎年作成している「教育年報」では、三つのポリシーに基づき前年度の教育活動に関する振り返りとそれに基づいた課題の検討を行っています。

②国家試験:合格率の高位安定

【令和6年(2024年)度結果】

3学部の国家試験の結果は以下の通りでした。

・第119回医師国家試験:新卒97.9%、前年比+0.6%

・第110回薬剤師国家試験:新卒86.8%、前年比−2.7%

・第114回看護師国家試験:新卒98.9%、第111回保健師国家試験:新卒100%、第108回助産師国家試験:新卒100%

③モデル・コア・カリキュラム改訂への対応

医学部、薬学部では、令和4年(2022年)度改訂版のモデル・コア・カリキュラムに準拠したカリキュラムを令和6年(2024年)度より導入しています。看護学部では看護学教育モデル・コア・カリキュラム令和6年(2024年)度改訂版に対応すべく検討を開始しました。令和4年(2022年)度開始である新カリキュラムの評価をしつつ、令和8年(2026年)度新入生からモデル・コア・カリキュラム改訂版を導入する見込みです。

④多職種連携教育の推進

「教育機構」の下に位置付けられている「多職種連携カリキュラム委員会」主導で令和6年(2024年)度も「医療人マインド」「医療と専門職」「多職種連携論−医療倫理」「多職種連携論−医療安全」の3学部合同科目を実施いたしました。

⑤医学部共用試験:CBT、Pre-CC OSCEの公的化対応

令和5年(2023年)度より公的化された共用試験について、安全、安心な環境で実施することができました。

課題漏洩等に完全に対応するための2会場実施を行い、厳格化に対応した試験実施体制で臨み、共用試験実施評価機構より高評価を受けました。

⑥臨床実習:臨床及び臨地実習の推進

医学教育モデル・コア・カリキュラム改訂を受け、指定された診療科において連続3週間以上の実習が行えるよう、コア クリニカル・クラークシップのコース改訂を行いました。

⑦データサイエンス:カリキュラムの編成の高度化と自己点検・評価

令和4年(2022年)8月24日付で文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)」に認定された教育プログラムを各学部で継続的に実施しています。

⑧情報関連科目の強化及びガイダンスの充実

生成AIの急速な普及を受け、「教育活動における生成AIの取り扱いについて」を一部見直し、教員の許可する範囲内での利用を認めることとしました。

⑨入学前教育導入

令和4年(2022年)度より医学部公募型推薦制度で早期に入学が決定した受験生に対する入学前教育を目的として、高大接続センターが稼働しています。

⑩FD活動の充実

教育機構において、3学部合同FDとして「医歯薬看連携による『Beyond the Pill』実現へ」をテーマに大阪大学歯学部附属病院の野﨑一徳先生を講師としてお迎えし、講演会を実施しました。

看護学部では、3学部の教職員を対象として令和7年(2025年)3月3日に学生生活支援センターFD講演会「希死念慮を抱く学生の支援において教職員がすべきこと、注意するべきこと」を開催しました。56名が参加し、アンケート結果では、全員が今後の教育や学生生活支援に役立つ機会になったとの声が聞かれました。

⑪学部生交流活発化

3学部合同科目として多職種連携教育(IPE)に係る各種科目のほか、「インタラクティブ・イングリッシュI・II」を開講しています。

新入生合同研修の開催:令和6年(2024)年4月26日にグランキューブ大阪にて対面で開催し、3学部の新入生約500人が参加しました。前年度よりグループディスカッションの時間を増やし、心肺蘇生の演習時間を設けるなど、学生が能動的かつ主体的に参加ができる形式で行われました。

新入生歓迎会の開催:医学部・看護学部は6月15日に新入生歓迎祭として炎祭を学友会が主体となって開催しました。薬学部は5月10日に五月祭を開催しました。炎祭では薬学部学生の参加を促し、五月祭では医学部・看護学部の学生に参加を促し、学部生交流の推進を図りました。

・学生生活支援の充実

①厚生補導の促進

課外活動やクラブ活動を通じて、学生がリーダーシップを発揮し、チームで効果的に協働できる力を育むため、企画運営の支援を行いました。

学生が安全・安心な生活を送れるように、不正薬物乱用防止、人権擁護などの各種啓発活動としての研修会の開催やメンタルヘルスに関するオンデマンド配信、パンフレットなどの配布を行いました。

チューター制度やアドバイザー制度を通じて、学習や学生生活、キャリアに関する悩みや課題への支援を行いました。必要に応じてチューターやアドバイザーが保健管理室と連携し健康管理についての指導を行いました。

看護学部では、ボランティア活動の参加を促進し、共感力や社会貢献意識を高めるために、ボランティア情報を集約した掲示板を作成した結果、学生の積極的な活動につながりました。

②新入生導入教育

3学部で新入生合同研修を4月にグランキューブ大阪にて実施しました。「良き医療人をめざして踏み出す第一歩のために」というテーマでグループディスカッションを実施し、多職種連携、医療人マインドの醸成、プロフェッショナリズムの基礎を涵養できるように導入教育を行いました。

③人間形成に向けた諸策の推進

学生の自律性や社会性を養うために、新入生歓迎会や学園祭を学生自治組織である学友会が主体となって企画・運営し、周辺住民を含め多数の参加者が得られました。

薬学部と看護学部では、学生と教員の懇談会を開催しました。学生と教員とのディスカッションを通して、学生の意見や要望について検討し、制約と改変の過程を経験しました。学生と一緒に考えることで、学生たちの自治の精神が育まれる機会となりました。

④経済的支援の充実

3学部それぞれで奨学金希望学生に対して募集説明会を開催し、センター教員による経済状況、奨学金の必要性の度合い、受給後返済の重要性の理解度等の面接を行い、学生を選考しました。また、看護学部では、経済的事由に重点を置いた新たな奨学金の設定や看護学部給付奨学金についても経済的事由を第一とする選

考条件に変更しました。

⑤修学機会の確保

障がいのある学生に対して合理的配慮を実施することで、教育環境の障壁を取り除き、学生の修学機会を確保しました。この取り組みにより、障がいにより学習の機会が制約されていた学生が、自らの能力を最大限に発揮し学業に取り組める環境が整備されました。

・国際化の推進

①国際化に向けたカリキュラム整備

医学部で受け入れている臨床実習では、週単位のみならず、一日単位でフレキシブルに希望診療科へ配属することも可能としました。また6年時の海外臨床実習を単位認定しています。

②協定校との交流プログラム促進

本学初の欧州提携大学として、ベルギーのトマスモア応用科学大学と国際交流協定を締結しました。3学部とも、従来の提携校への学生派遣・受け入れを継続しています。

③3学部共通科目の充実

台北医学大学との、医学部・薬学部それぞれの学部間交流協定を発展・解消し、大学間の国際交流協定を締結しました。また、看護学部のサマープログラム開催に合わせ、医学部、薬学部で受け入れ中の学生と合同で交流会を実施しました。

④人材交流促進

ベルギーのトマスモア応用科学大学で開催された「インターナショナルデイ」に看護学部教員2名を派遣しました。

・看護学部周年記念式典

看護学部15周年・看護学研究科10周年記念式典企画WGにおいて、開催日時、開催場所及びスケジュール、参加者、来賓、オンライン配信、記念品等について検討し、実施準備に取り組みました。

▶キャリア支援

・人材育成・活性化

看護職を対象とした9つの研修プログラムを開催し、計126名の受講がありました。うち2つのプログラムは本学の履修証明プログラムであり、10名が修了しています。

・薬学生涯学習センターの機能強化

薬剤師の生涯研修として集合研修の「公開教育講座」や「漢方薬セミナー」のほか、実践・実技研修として「フィジカルアセスメントセミナー」、「褥瘡治療実技セミナー」など、実践に即した多彩な研修を実施しました。このほか、企業と共催の「オーラルケアと健康」セミナーを開催したほか、地域包括支援センターとタイアップして「認知症サポーター養成講座」も開催しました。

薬剤師認定制度認証機構(CPC)から「認定薬剤師認証研修機関(G27)」として認証を得て受講者へ単位の交付を行っており、認定薬剤師第1号の認定を行いました。

文部科学省より「職業実践力育成プログラム(BP)」に認定され、令和7年(2025年)4月より受講生の募集を開始しています。

・看護キャリアサポートセンターの運営強化

①国際化に向けたカリキュラム整備

広報を兼ね、6月には活動報告会を開催し学内外43名の参加がありました。また、LINE公式アカウント開設やニュースレター発行(年4回)により、本センターの活動や研修内容の周知を図りました。

②教育研修の質担保

受講生による研修評価を実施し、自己点検評価につなげています。また、7月にはFD&SD企画「ナーシングアンシミュレーター研修会」を開催し、シミュレーションモデルの活用方法についての学びを深める機会を持ちました。

③関係諸機関との連携構築

大阪府看護協会、大阪府訪問看護ステーション協会との連携構築に努めています。

▶大学院

・体制の強化

①大学院設置基準改正への対応

令和4年(2022年)3月の大学院設置基準改正では、大学院における履修証明プログラムへの単位授与が明文化されました。すでに看護キャリアサポートセンターでは履修証明プログラムを開始しており、薬学でも大学院講義を組み合わせた履修証明プログラムが令和6年(2024年)度に文部科学省の職業実践力育成プログラムに認定され、令和7年(2025年)度から開始することとなりました。

②学位論文関連データの管理

博士論文の機関リポジトリへの登録・公開については、医学・看護学研究科においても令和5年(2023年)度から体制が整い、令和4年(2022年)度の学位授与者以降、3研究科全てにおいて行われるようになりました。また、本学における研究データ管理推進のため、博士学位論文に関わる研究データを図書館の研究データ管理担当者に提出しました。

・大学院教育(医学研究科)

①社会人大学院生の研究の改善

社会人入学者が多い大学院生に修学機会を柔軟に提供するため、令和7年(2025年)度より、修士課程・博士課程1年生の共通科目である統合講義について、一部を除いて対面+オンラインによるハイブリッド形式で実施することとしました。

②社会貢献

国の補助金事業である「次世代のがんプロフェッショナル養成プラン」が2年目に入り、がんに関わる各種の財団・機関とも連携してセミナーやフォーラムを開催しました。社会で議論になっている課題についてスピーディに対応し、ディスカッションの場を設けるなど、医療関係者だけでなく、患者やその家族に対しても情報発信を行い、高度化・多様化するがん医療を担う人材の育成や社会還元を推進しました。

③リカレント教育

修士課程の「医療科学コース」と「SDGs/SDHコース」が厚生労働省から一般教育訓練講座の指定を受け、修士課程に令和6年(2024年)度に入学した社会人大学院生に教育訓練給付金が支給されました。

④学生生活・研究支援の充実

近年の医療分野におけるデータサイエンスの重要性及び医療統計学の修得を希望する大学院生の増加を受けて、博士課程の専攻授業科目に「医療統計学」を新たに加えました。

・大学院教育(薬学研究科)

①志願者確保の強化と入学定員の是正

・志願者確保の強化に努めた結果、令和6年(2024年)度入試において、薬学専攻博士課程3名、薬科学専攻

博士後期課程1名、薬科学専攻博士前期課程1名の入学者を確保しました。

・令和7年(2025年)度入試より、薬科学専攻博士前期課程の入学定員を5名から2名に削減し、薬学専攻博士課程の入学定員を3名から4名に改めることとし、大学院学則を改正しました。

②リカレント教育

薬学生涯学習センターと連携して、文部科学省の職業実践力育成プログラム(BP)に申請し採択され、令和7年(2025年)度より受講生を募集することとしています。

③グローバル教育の展開

令和5年(2023年)度に入学した薬科学専攻博士前期課程外国人留学生に対して、英語による授業やプレゼンテーションを展開しました。

④社会人学生の学びの環境整備

社会人学生に対し、夜間、土曜日に授業を開講しました。また、長期履修制度についても周知しました。

⑤学生生活支援の充実

R.A(Research Assistant)制度、T.A(Teaching Assistant)制度の規程を見直し、大学院生の処遇の改善を図りました。

・大学院教育(看護学研究科)

①カリキュラムの点検

継続的にカリキュラム評価を行うとともに、FD実施等により志願者のニーズに合わせた新たなカリキュラムの検討を行いました。

②志願者確保と広報活動の強化

年2回入試説明会・個別相談会の開催や在学生への広報強化、大阪府看護協会や学術集会等での個別相談ブース設置・広告等による広報活動を行いました。

③学生生活支援の充実

主指導教員と副指導教員の3名体制により、教員との安定した関係性を築き、異なる専門性に触れる機会を設けています。

(3)DX(教学)

・教学システム(LMS)更改準備〈再掲〉

(4)組織(教学)

・各種センター整備〈再掲〉

(5)入試制度

・入学試験制度改革:入試制度の多様化

令和7年(2025年)度入学者選抜では、以下のとおり多様な人材を早期に獲得するための学校推薦型選抜(いわゆる「年内入試」)の充実等を図りました。

また、看護学部では令和8年(2026年)度入学者選抜における一般選抜での面接試験導入について検討を進め、導入を決定、公表しました。

【医学部】

・指定校制推薦入試(専願制)の募集人員増(2名から4名)

【薬学部】

・指定校制推薦入試(専願制)の募集人員増(40名から45名)

・一般入試Bの科目設定を3科目から2科目に変更

【看護学部】

・公募制推薦入試(併願制)の募集人員増(5名から10名)

・指定校制推薦入試(専願制)の指定校数増

(6)研究

・研究推進

①研究環境整備の推進

研究者の研究時間を確保する制度「バイアウト制度」を導入し、研究に専念できる制度を設けました。また、医学部の化学物質等管理取扱い手引きを薬学部に適用するように内容を充実させました。さらに、特許を取得した社会実装が近いシーズに焦点を当て、シーズの内容を掘り下げて示した「研究シーズ&ニーズ集」を刊行いたしました。これには、本学の産学連携リスクマネジメント体制を示し、適切にコントロールをした上で産学連携を推進していることを示しました。また、本学の研究全てを示した「研究年報」をデジタルブックとして本学ウェブサイトにて情報公開を行いました。

②研究・学術交流活動の推進

学内外問わず共同研究等を活性化するべく、各種展示会への出展数及び学内交流は昨年度比2倍に機会を増やし、学内交流では学部間共同研究に至っています。

③海外研究者との国際共同研究の推進

コロナ禍以降海外との交流が活発化し、国際共同研究が増加しています。

④研究施設の共用化対応の推進

第1研究館の建築が順調に進んでおり、予定どおり令和7年(2025年)7月に法医解剖・研究施設及び病態モデル先端研究施設が移転予定です。また、研究機器の共用化促進やオープンラボの仕組みを構築しました。

⑤研究データマネジメントの推進

オープンサイエンスの動きが活発化するなか、本学ではRDM(Research Data Management)システムの学認対応を実現化させました。それにより学位論文16報に対して研究データの登録トライアルを実施しました。さらに、文部科学省「オープンアクセス加速化事業」にも採択され、図書館における本学リポジトリ登録やAPC(Article Processing Charges)免除などOA(Open Access)化支援事業も開始されました。

・研究支援

①外部資金獲得強化

大型競争的資金獲得に向けてURA(University Research Administrator)や産学連携コーディネーターによる申請支援を強化し、科研費申請説明会の開催を受けて科研費の採択率が大幅に上昇しました。また、AMED(Japan Agency for Medical Research and Development)等の大型競争的資金事業申請を目的に、3学部融合の医薬看融合研究拠点プロジェクト事業を構築しました。私立大学等改革総合支援事業の獲得状況は、タイプ2(高度な研究の展開)、タイプ3(地域社会への貢献)及びタイプ4(社会実装の推進)に採択されました。研究活動体制の改革が認められ、タイプ2及びタイプ3は3年連続で採択、タイプ4は採択件数が大幅に減少したものの、本学は11年連続採択されました。

②研究公正化推進の徹底

研究実施届の提出率は医学部が90%、薬学部及び看護学部は100%に達し、公的研究費不正使用防止のためのコンプライアンス教育及び研究活動不正対策防止のための研究倫理教育を充実させました。

③研究者のサポート体制の強化

臨床研究センターに「臨床研究コンシェルジュ」を設置し、若手研究者等を対象に研究計画の立案から実施まで幅広い支援と裾野の広い臨床研究の推進を目指し、臨床の知見を活かした実践的な研究が可能となるようサポート体制を整えました。その結果、特許等の知的財産が16件から19件と3件増加しました。さらに、支援窓口にとどまらず、共創の場としても機能し、多職種の連携と最先端の知見を取り入れた新たなエビデンスの創出を目指します。

・研究機関

①BNCT共同臨床研究所(関西BNCT共同医療センター)

BNCT共同臨床研究所(関西BNCT共同医療センター)では治験と特定臨床研究の活性化により適応拡大を目指し、当施設の付加価値と収益向上に向けて次の取り組みを行いました。

【BNCT共同臨床研究所】

・研究者受入体制の推進

BNCTに関わる研究者、医師、学生など国内外問わず、施設見学並びに実習依頼などに対応しています。また、BNCT発展に資する学外研究者との共同研究・共同利用の促進を進めています。

【関西BNCT共同医療センター】

・医師主導治験の推進

再発高悪性度髄膜腫を対象としたBNCT治療システムを活用した医師主導治験を令和元年(2019年)度より開始し、令和4年(2022年)度に目標症例数を達成しており、経過観察のもと保険収載に向けて準備をしています。また、再発膠芽腫を対象とした新たな医師主導治験に向けて準備を開始しました。

②小児高次脳機能研究所(LDセンター)

令和6年(2024年)度も、限局性学習症/学習障害の診断及び合理的配慮に沿った学習支援方法を求めて来所する新規受診者数は、年間約400名を堅持しました。また、内容を神経発達症/発達障害に範囲を広げた講演会を開催し、最新の情報提供や啓発を行っています。令和6年(2024年)度は年間49回、オンデマンドで開催し、講演会参加者も延べ7,000名(オンデマンド導入前約4,000名)でした。今後も、唯一無二のLDの総合拠点として診療・研究活動を継続します。

③薬用植物園

一般市民見学会を7回開催し計208名の参加があったほか、市民講座や学園祭等の行事に合わせ見学会を開催しました。「薬用植物園だより」を毎月発行し本学ホームページに掲載しています。授業での利用はもちろんのこと、植物園を利用した研究も行われており、漢方生薬の国内栽培化に向けた基盤研究を推進しています。

高槻中学校・高槻高等学校

(1)教育の充実・高大接続の強化

高大連携事業(医学部実習・最先端医学教室・高大接続課題実習・思春期教室・地域医療講演会・基礎薬学講座・サマーサイエンスプログラム・大阪医科薬科大学学部説明会)が活発に行われ、学習意欲の向上につながりました。また、大阪医科薬科大学医学部へ指定校推薦入試制度を利用して男女2名ずつ計4名が進学しました。

・グローバル教育充実

US.デュアル・ディプロマ・プログラム第1期生の修了、ケンブリッジ英語カリキュラムの完成、アメリカ・カナダへのターム留学、台湾、パラオへの実地研修、そして、文部科学省SGH(スーパーグローバルハイスクール)事業の一つの集大成として、国内外の高校生を招待し、高校生の視点から統一テーマ「健康と安らぎを享受でき

る国際社会の構築を目指して」にアプローチするための機会「環太平洋高校生友好会議2024」を開催しました。

・「最優の進学校」を目指す、進路指導の充実

共学化完成から3年目となりました。進学実績においては、「進路指導中央会議」主導による校内進路指導体制一元化の徹底が実を結び、極めて良好な結果を残しました。

・徳育教育の推進

次世代リーダーに求められる「心の教育」をテーマに掲げ、人間力を高めることを意識した教育活動を展開することにより、「最優の進学校」に一歩近づくことのできた一年となりました。

・SSH3期目継続

令和6年(2024年)4月から文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール(第3期5年間)の指定を受けることができました。「グローバルマインドセットを備えた生命科学系リーダーの育成」を研究開発課題に掲げSSH第3期事業を開始し、課題研究に学校全体で取り組みました。地域の学校との連携により科学系人材の裾野拡大を目指す発表会「Global Science Forum」や全国のSSH校を集めて突き抜けた人材の育成を目指す発表会「Innovative Science Festa]を開催しました。また、女子理系人材育成に資する取り組みも開始しました。

3.診療

(1)超スマート医療の実現

・電子化と業務効率の推進

感染制御システム(ICTシステム)を導入し、感染に関わる統計や感染対策チームラウンド、サーベイランス状況を電子化させチーム医療における業務効率化を実現させました。また、事務系では業務の一部でRPAを用いた業務効率化を行い、約800時間の業務削減を実現しました。

・オンライン化とペーパーレス化の推進

病院新本館開院に合わせ患者用スマートフォンアプリ「コンシェルジュ」を導入するための準備を行いました。このアプリの使用により、患者さんは診察待ちの呼込み及び診察予約の確認をオンラインで確認可能となります。

・電子カルテ更改準備〈再掲〉

(2)診療体制の充実

・診療組織の活性化

診療機能の強化を目的に、院内にタスクフォースを設置し、病床稼働率の向上、外来・紹介患者の増加、返書率向上に向けて全診療科に取り組みを促しました。加えて、受診の依頼を断らない体制の構築を進め、令和7年(2025年)度からの本格稼働を予定しています。

・第三者評価受審

特定機能病院の承認要件になっている第三者評価を受審しました。評価基準を発展・充実させた「機能種別版評価項目〈3rdG:Ver.3.0〉」はこれまで以上に厳しい評価が行われました。評価結果は、年度を跨ぎ5月頃の予定です。

・人材活用

医師事務作業補助者の増員と直接雇用の推進を実施し、安定した診療支援体制の確保と処遇改善に取り組みました。これにより、診療現場の効率化と医師の業務負担軽減を図っています。

(3)経営効率の促進

・支出抑制

医薬品の後発品への切替、適正使用推進による使用薬剤数量の低減、厳密な在庫管理による不良在庫の低減を実施し、医師を含めた職員とメーカーとの価格交渉を実施することによる医療機器購入費の支出を削減しました。

また、検査及び画像診断検査の見直しによる増収と支出削減を実施しました。定額報酬に包括される医療資源の無駄を削減する取り組みを強化しました。

・広報強化

定期広報誌に加えて、新たに医療機関向けメールマガジンの配信を開始しました。関連病院においては、いち早く当院の情報を取得できる有効な方法であり、さらなる新患獲得に努めます。

・連携の推進

病診初診予約で、現行のFAXによる予約に加え、24時間365日Webからの申し込みが可能なWeb予約システム「やくばと」を新たに導入しました。患者さんや紹介元医療機関にとって利便性が高く、1か月間の申込件数は100件を突破し、増患・認知度の向上に貢献しています。また、患者さんが安心して退院後の生活を過ごせるよう、後送医療機関や介護福祉機関との連携強化も行っています。

(4)患者満足度向上

・「温かい大学病院づくり」の推進

「温かい病院づくり」を推進するべく、タスクフォースを設置して、職員に対する接遇研修の実施、接遇意識向上ポスターの掲示等を実施しました。また、セル看護方式の導入、クラウド採血待合システム導入、医療費後払い制度の拡充、院内無料Wi-Fiの整備等の環境面の充実を図った結果、ご意見箱に占める感謝の割合が、令和4年(2022年)度比で21.1%増加し、患者満足度調査においても、接遇面における満足度が向上しました。

(5)人材確保・育成・活性化

・先端技術人材育成

令和5年(2023年)度に続き、令和7年(2025年)度補正予算「高度医療人材養成事業(大学病院における医療人材養成環境の更なる高度化)」に選定されました。病院と協力し、高度画像統合技術を活用した次世代医療人材育成プログラムと題し、血管造影X線診断装置(Azurion 7 C20 with FlexArm : Philips社製)を導入しました。医学生及び若手医師を対象とし、低侵襲手術に必要な解剖学的知識、画像診断技術、手技の実践力を卒前から卒後までシームレスかつ体系的に習得できる構成となっており、循環器疾患に対する低侵襲治療を担う専門医を継続的に輩出し、地域医療の均衡や高度医療の向上に寄与するものと考えています。

・看護師の確保と人材育成

多角的な求人施策を展開し、機能強化に必要となる看護師を確保しました。また、キャリアパスに基づく必要な研修を計画的に実施しました。

・医師の働き方改革の推進

毎月開催の診療科長会で病院長及び担当副院長から現状報告することで科長の意識が高まりました。

・多職種連携の推進

当院では「人材の確保・育成・活性化」の方針のもと、職種を超えた連携体制の構築に重点的に取り組みました。特に、多職種による患者支援体制の強化を目指し、「患者サポートエリア」の開設に向けた準備を進め、その一環としてトライアルエリアを病院内に設置しました。

年度末には令和7年(2025年)度新採用研修医に対して病院長自らガイダンスを行い、多職種連携とチーム医療について啓発しました。今後は、本格的な患者サポートエリアの整備・運用を進めるとともに、さらなる多職種連携の推進を通じて、人材の活性化と質の高い医療提供体制の強化を図ります。

(6)病院新本館B棟建築

・B棟開院に向けた建築計画の推進及び院内体制の整備

建築工事は順調に進んでおり、令和7年(2025年)7月22日の病院新本館グランドオープンに向けて、各種ワーキンググループを設置して、移転準備や運用体制整備を進めています。

(7)BNCTの診療体制充実

・BNCTの強化

令和2年(2020年)より再発頭頸部癌を対象としたBNCT保険診療が開始され、治療件数は前年度から微増となりました。

地域を問わず問い合わせや紹介が昨年度より5%程度減少していますが、治療件数は昨年度から微増しており、適応患者の比率が向上しました。

適用拡大に向けて再発膠芽腫に関する新たな医師主導治験の準備を開始しました。

・PET診療の強化

「アミロイドPET-CT検査」も開始され、令和6年(2024年)度の検査件数は2,173件/年(昨年度対比+134件)となりました。

4.地域連携

(1)三島南病院の充実〜ケアミックス病院としての連携強化〜

・安定的経営体質の構築

病床のダウンサイジング、看護師及び事務職員の減員による経費削減を行うとともに地域包括医療病棟を開設して稼働額の増収を実現しました。また、薬剤課、栄養課、リハビリテーション科を中心とする中央診療部門の体制強化を図りました。

・介護事業との連携

併設するケアプランセンター及び訪問看護ステーションとの合同カンファレンスを充実させるとともに地域のデイケア、居宅支援事業所、介護老人保健施設等との連携強化により各施設利用者に対して医療情報の提供を行いました。

(2)健康科学クリニックの運営の安定化

・健康科学クリニックでの検診収入の維持と高質な検査人員体制の確保

検診収入は前年比増加となりました。また、エコー検査に関し医師主宰にてクリニック内で実践教育研修会を実施し、超音波検査士・乳がん検診超音波実施技師資格をそれぞれ1名ずつ取得し高度な検査人員体制の確保に努めました。

(3)地域医療連携ネットワークの推進、地域包括ケアシステム推進

・地域医療包括センターによる医療・介護の連携強化

ケアプランセンター、デイケア、訪問看護が、疾病や障がいがあっても地域で暮らし続けられるよう、地域の関係機関と連携、協働し在宅療養をサポートしています。さらに、大学病院退院後の医療・介護の連携強化、在宅支援を充実するため、令和7年(2025年)3月1日に大学構内にケアプランセンターを新設しました。

(4)訪問看護ステーションの運営の安定化、教育機関としての役割発揮

・訪問看護の機能強化、教育ステーション活動

訪問看護認定看護師、特定行為看護師等の配置、人生会議(ACP)を実践し、「その人らしく生きる」をサポートするために、質の高い訪問看護を提供しています。

教育ステーションとして、地域の訪問看護師や介護職など多職種を対象とした研修、地域住民への健康延伸、人生会議の啓発活動などに取り組んでいます。

Ⅱ.財務の概要(令和6年(2024年)度決算の概要)

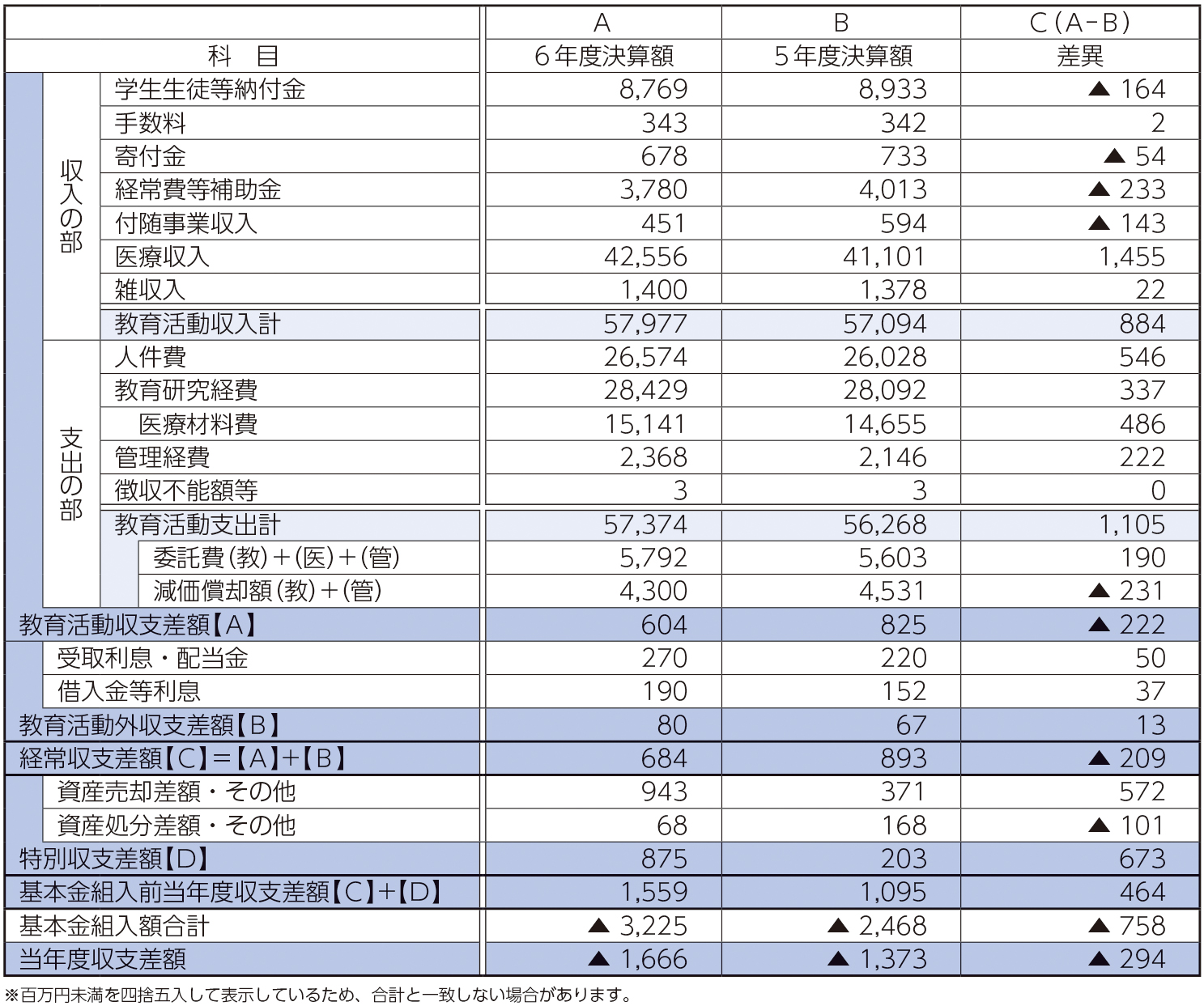

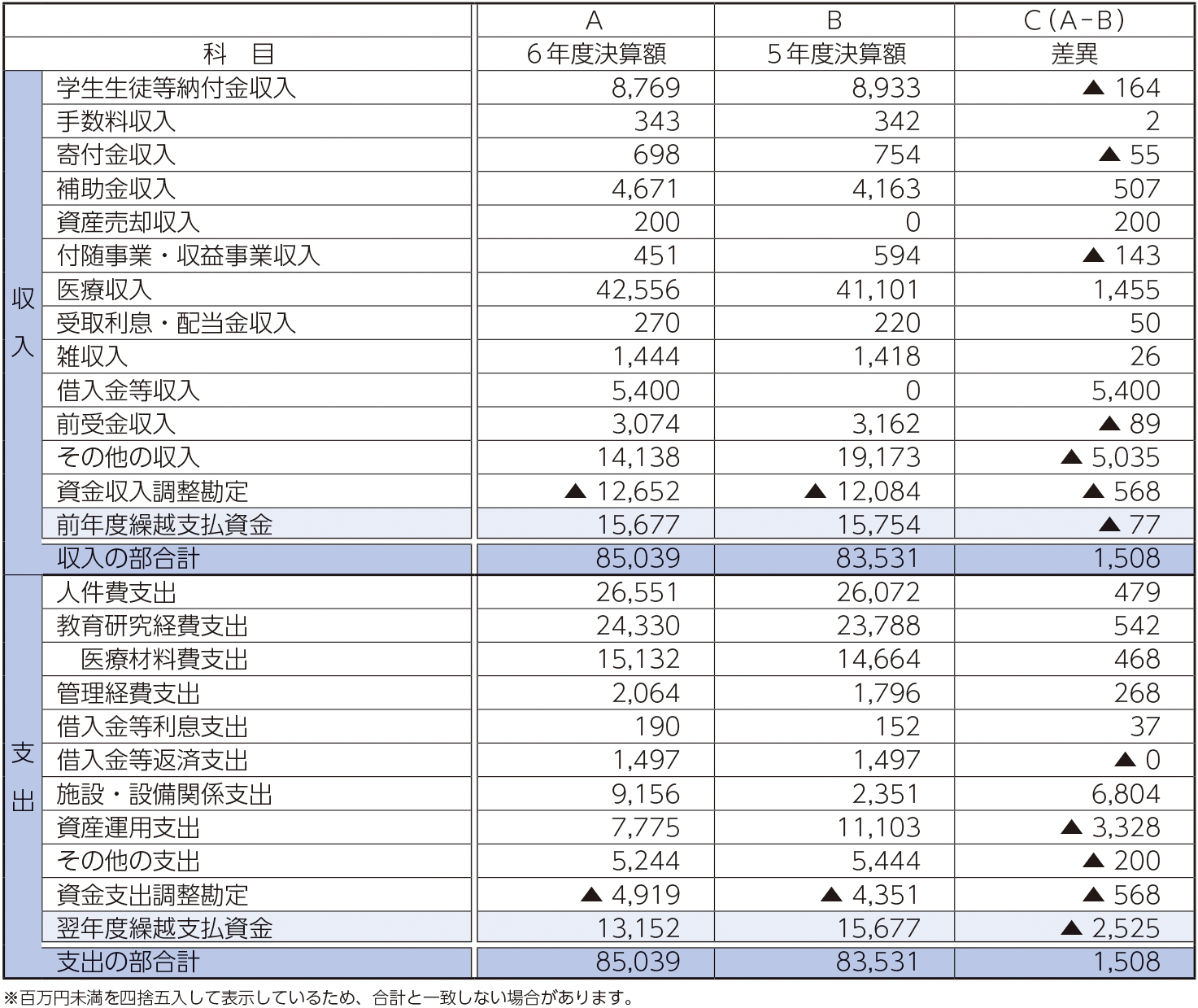

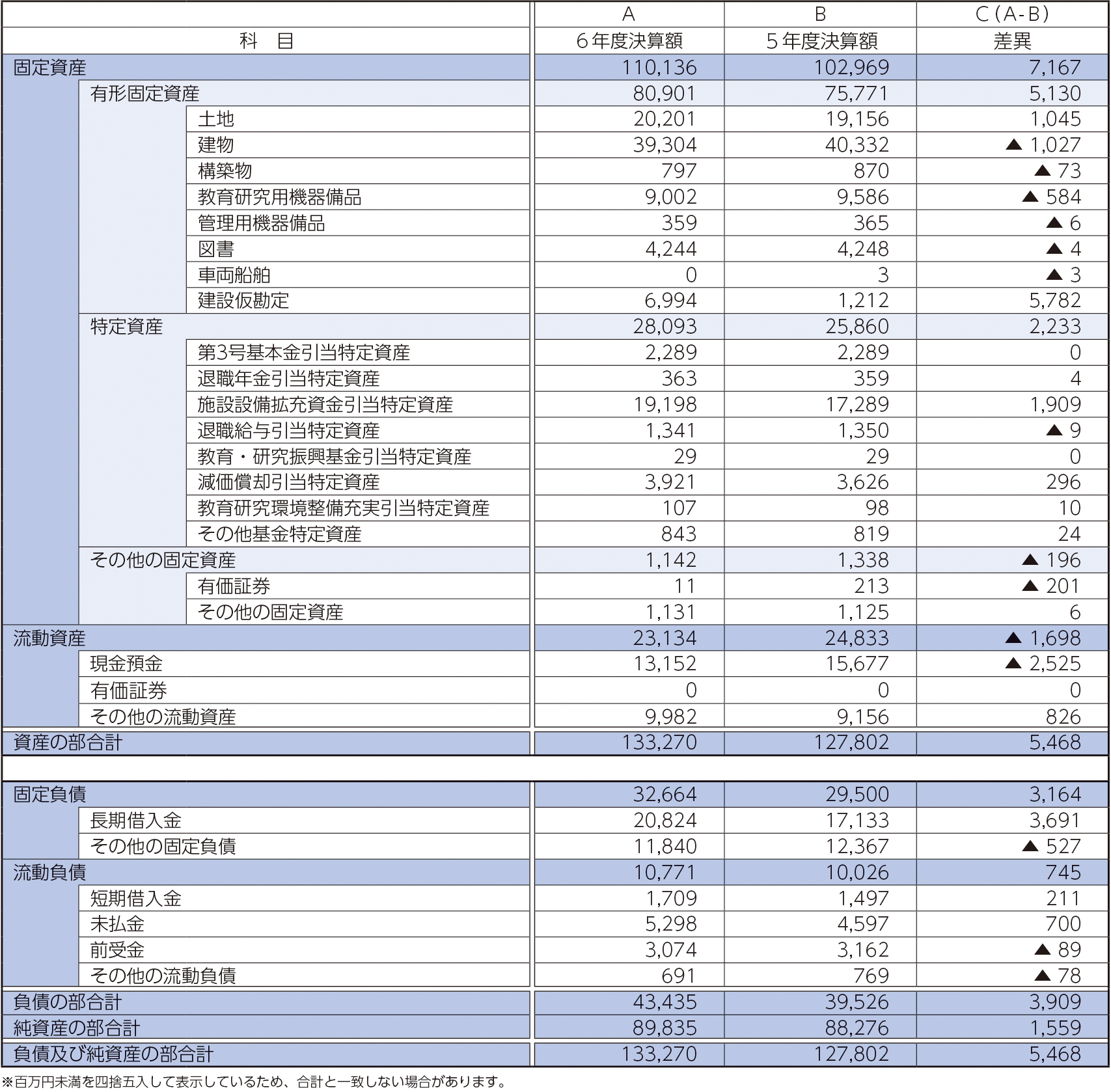

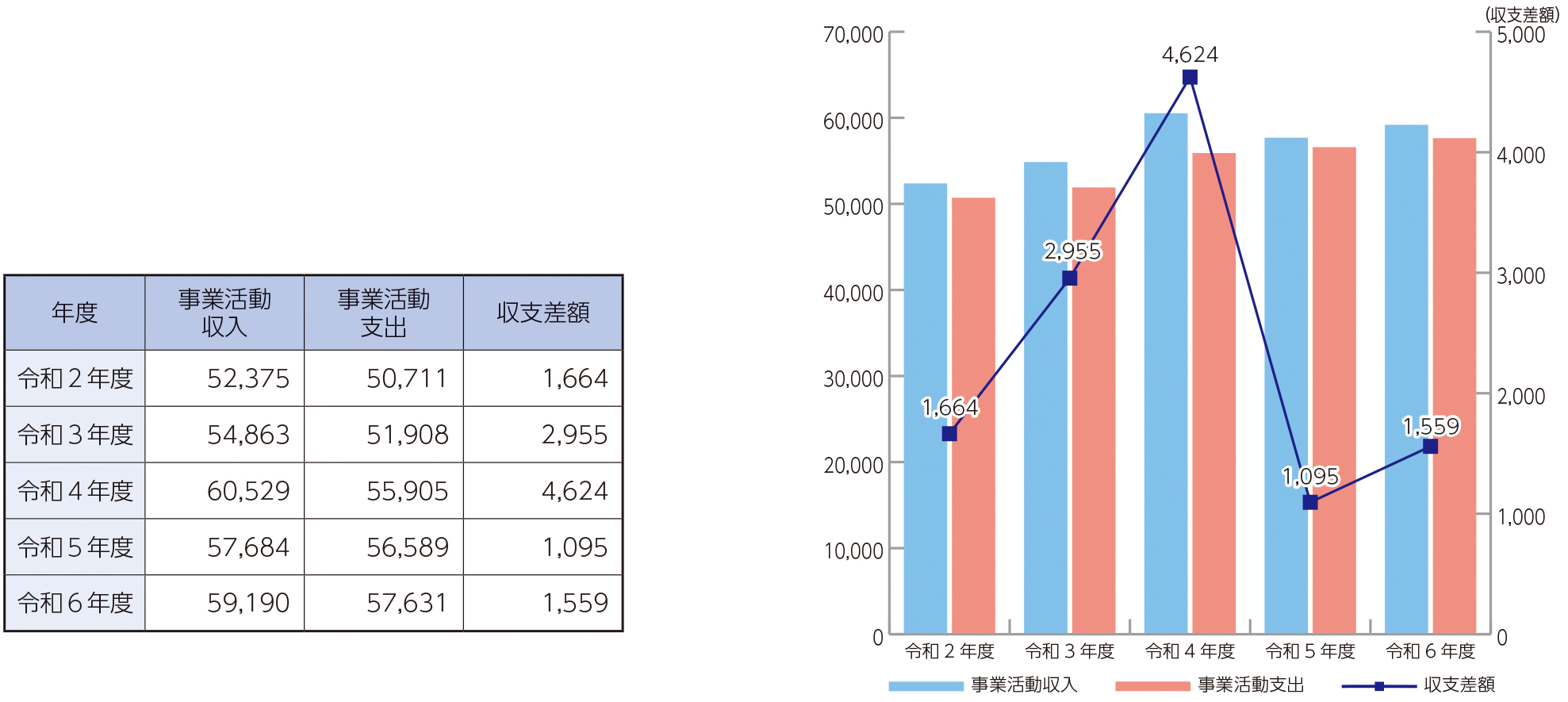

法人全体の決算概要 【別表1−1、1−2、1−3】

(1)事業活動収支計算書

教育活動収入は、医療収入が14億円増加し、580億円となりました。教育活動支出は、人件費と医療材料費がそれぞれ5億円増加し、574億円となりました。この結果、教育活動収支差額は2億円減益の6億円となりました。教育活動外収支差額は、受取利息・配当金、借入金等利息の双方が増加し、13百万円増益の80百万円となりました。

特別収支差額は、現物寄付は減少しましたが、施設設備補助金の増加により7億円増益の9億円となりました。

これらの結果、基本金組入前当年度収支差額は、5億円増益の16億円となりました。

(2)資金収支計算書

収入の部と支出の部の合計は共に15億円の増加となりました。翌年度繰越支払資金は25億円減少の132億円となり

ました。

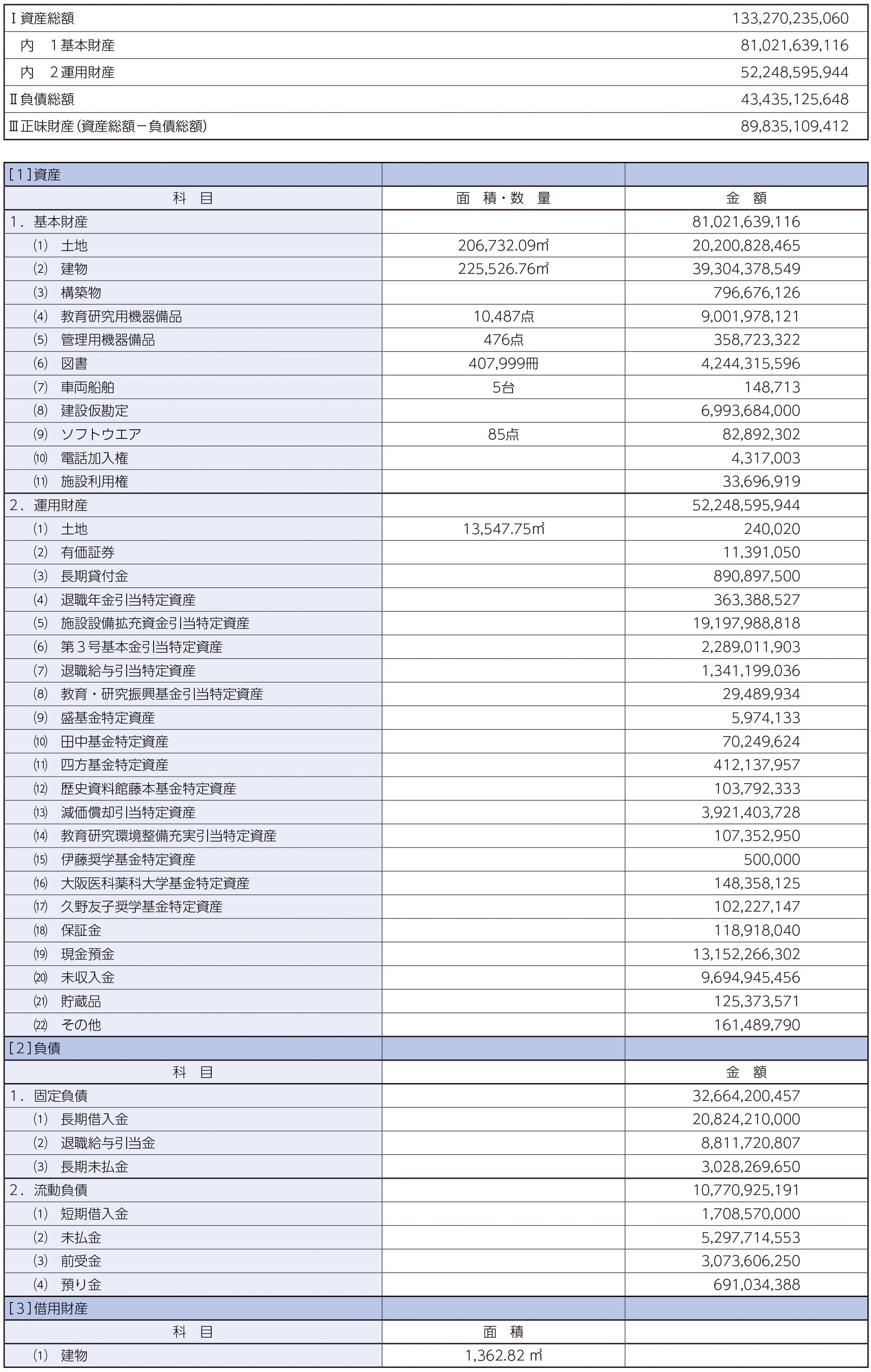

(3)貸借対照表

資産の部合計は55億円増加し、1,333億円となりました。負債の部合計は39億円増加し、434億円となりました。

結果、純資産の部合計は、16億円増加の898億円となりました。

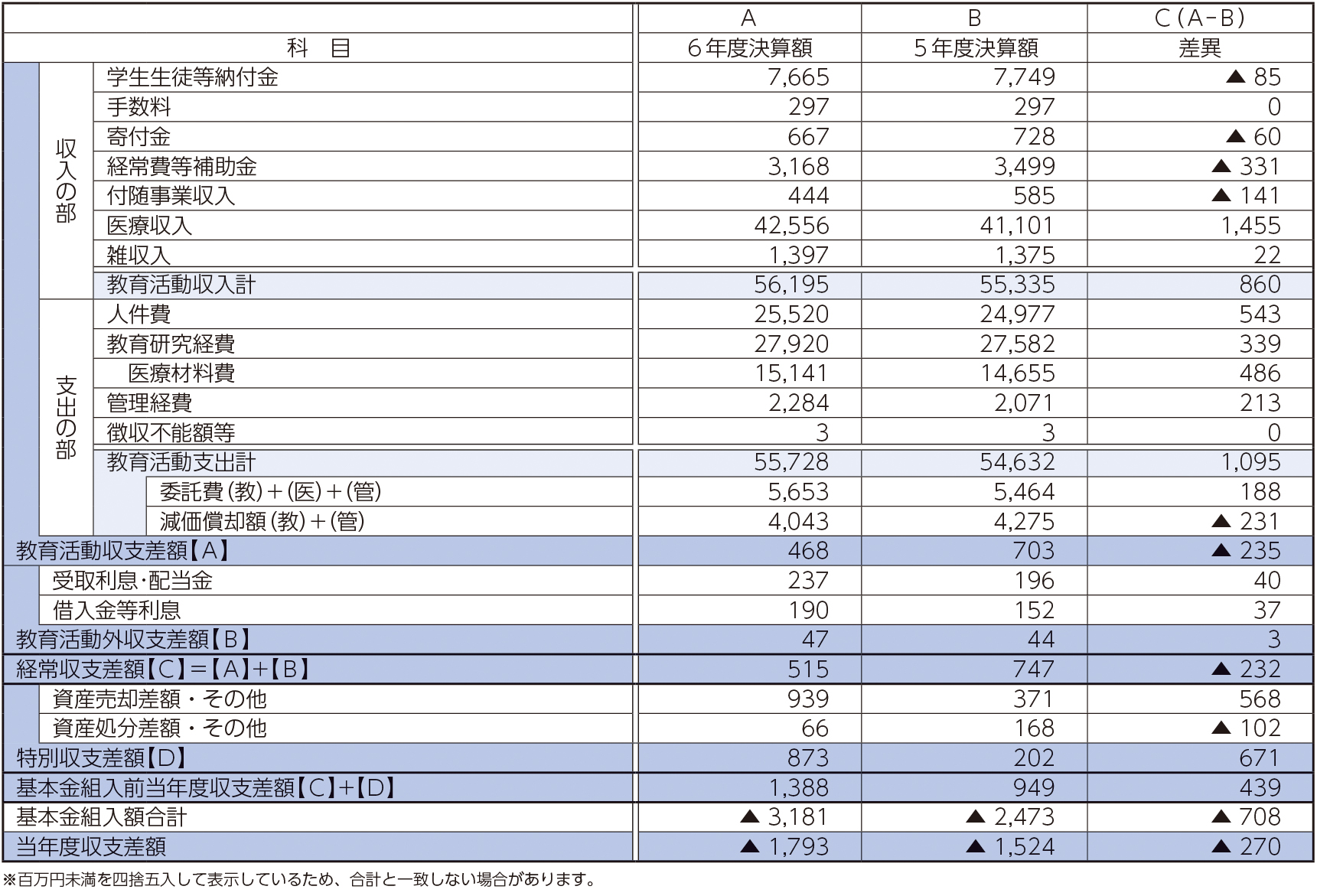

大阪医科薬科大学の事業活動収支計算書(前年度比)【別表2】

(1)教育活動収支

① 学生生徒等納付金

医学部学費引下げの学年進行により85百万円減少しました。

② 手数料

前年度並みの297百万円となりました。

③ 寄付金

高額寄付の減少により60百万円減少しました。

④ 経常費等補助金

コロナ関連などの補助金の減少により331百万円減少しました。

⑤ 付随事業収入

受託事業収入、共同研究収入の減少により141百万円減少しました。

⑥ 医療収入

令和6年度診療報酬の改定や病院経営改善の取り組みが功を奏し、入院収入の大幅な増加により1,455百万円増加しました。

⑦ 雑収入

その他雑収入の増加により22百万円増加しました。

⑧ 人件費

教職員の処遇改善や退職給与引当金繰入額の増加により543百万円増加しました。

⑨ 教育研究経費

建物等撤去費や減価償却額は減少しましたが、医療材料費、委託費の増加により339百万円増加しました。

⑩ 管理経費

確定拠出年金制度導入に伴う福利費などの増加により213百万円増加しました。

⑪ 教育活動収支差額

235百万円減少し468百万円となりました。

(2)教育活動外収支差額

受取利息・配当金、借入金等利息の双方の増加により3百万円増加し、47百万円となりました。

(3)特別収支差額

現物寄付は減少しましたが、施設設備補助金の増加により671百万円増加し、873百万円となりました。

(4)基本金組入前当年度収支差額

439百万円増加し1,388百万円となりました。

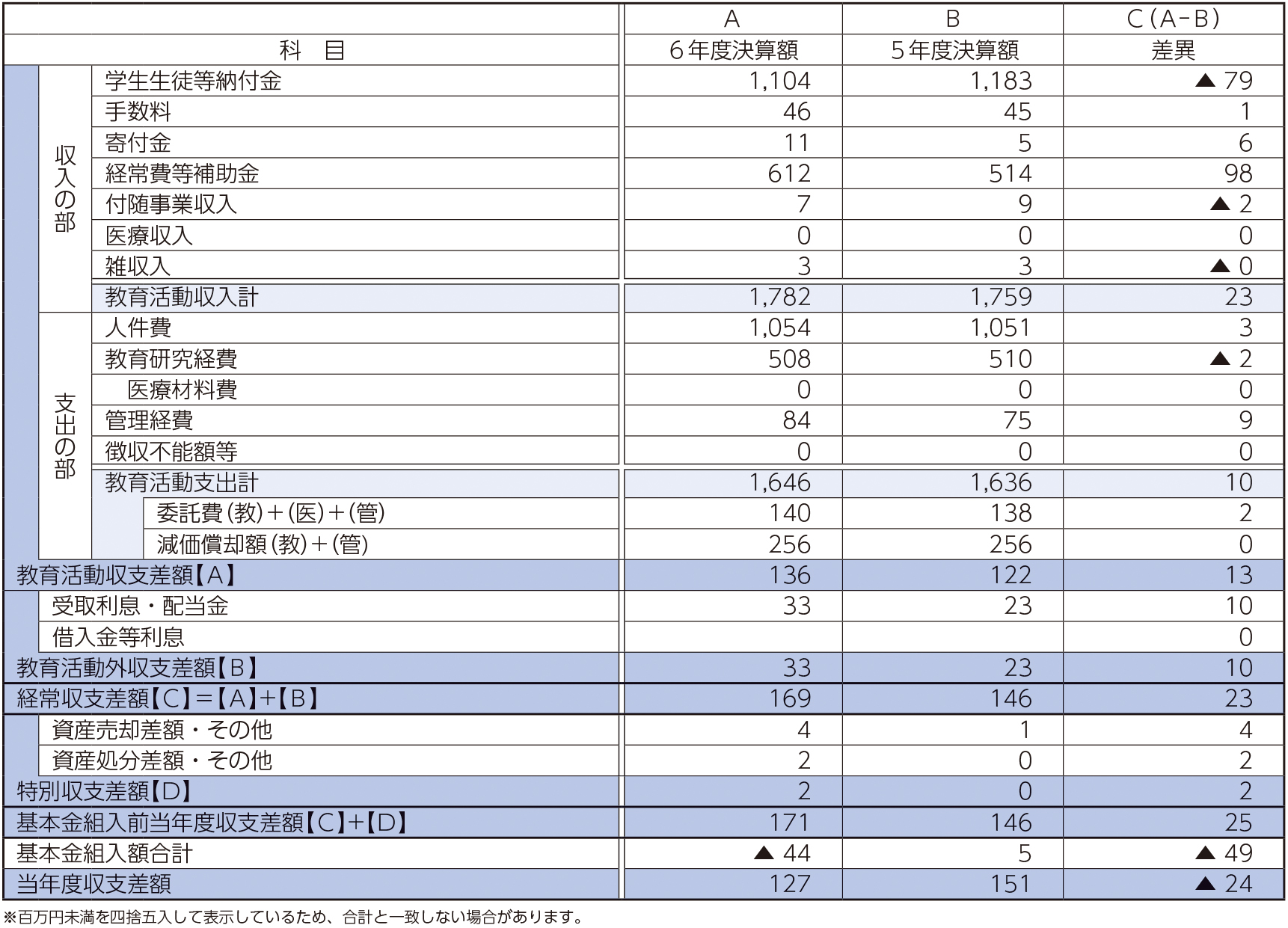

高槻中学校・高槻高等学校の事業活動収支計算書(前年度比)【別表3】

(1)教育活動収支

① 学生生徒等納付金

大阪府授業料無償化制度の影響により79百万円減少しました。ただし、授業料減少額は補助金収入により補填されます。

② 手数料

前年度並みの46百万円となりました。

③ 寄付金

高額寄付の受け取りにより6百万円増加しました。

④ 経常費等補助金

経常費補助金の増加、大阪府授業料支援補助金の増加により98百万円増加しました。ただし、大阪府授業料支援補助金76百万円の増加は授業料の減少を補填するものです。

⑤ 付随事業収入

補助活動収入の減少により2百万円減少しました。

⑥ 雑収入

前年度並みの3百万円となりました。

⑦ 人件費

職員人件費、退職給与引当金繰入額は減少しましたが、教員人件費の増加により3百万円増加しました。

⑧ 教育研究経費

光熱水費、旅費交通費は増加しましたが、修繕費、委託費の減少により2百万円減少しました。

⑨ 管理経費

委託費、修繕費、光熱水費の増加により9百万円増加しました。

⑩ 教育活動収支差額

13百万円増加し136百万円となりました。

(2)教育活動外収支差額

受取利息・配当金の増加により10百万円増加し、33百万円となりました。

(3)特別収支差額

施設設備補助金の増加により2百万円となりました。

(4)基本金組入前当年度収支差額

25百万円増加し171百万円となりました。

令和6年(2024年)度 事業活動収支計算書(前年対比) 【法人全体】【別表1−1】

(単位:百万円)

令和6年(2024年)度 資金収支計算書(前年対比) 【法人全体】【別表1−2】

(単位:百万円)

令和6年(2024年)度 貸借対照表(前年対比) 【法人全体】【別表1−3】

(単位:百万円)

令和6年(2024年)度 事業活動収支計算書(前年対比) 【大阪医科薬科大学】【別表2】

(単位:百万円)

令和6年(2024年)度 事業活動収支計算書(前年対比) 【高槻中学校・高槻高等学校】【別表3】

(単位:百万円)

財産目録 【学校法人 大阪医科薬科大学】(2025年3月31日現在)

(単位:円)

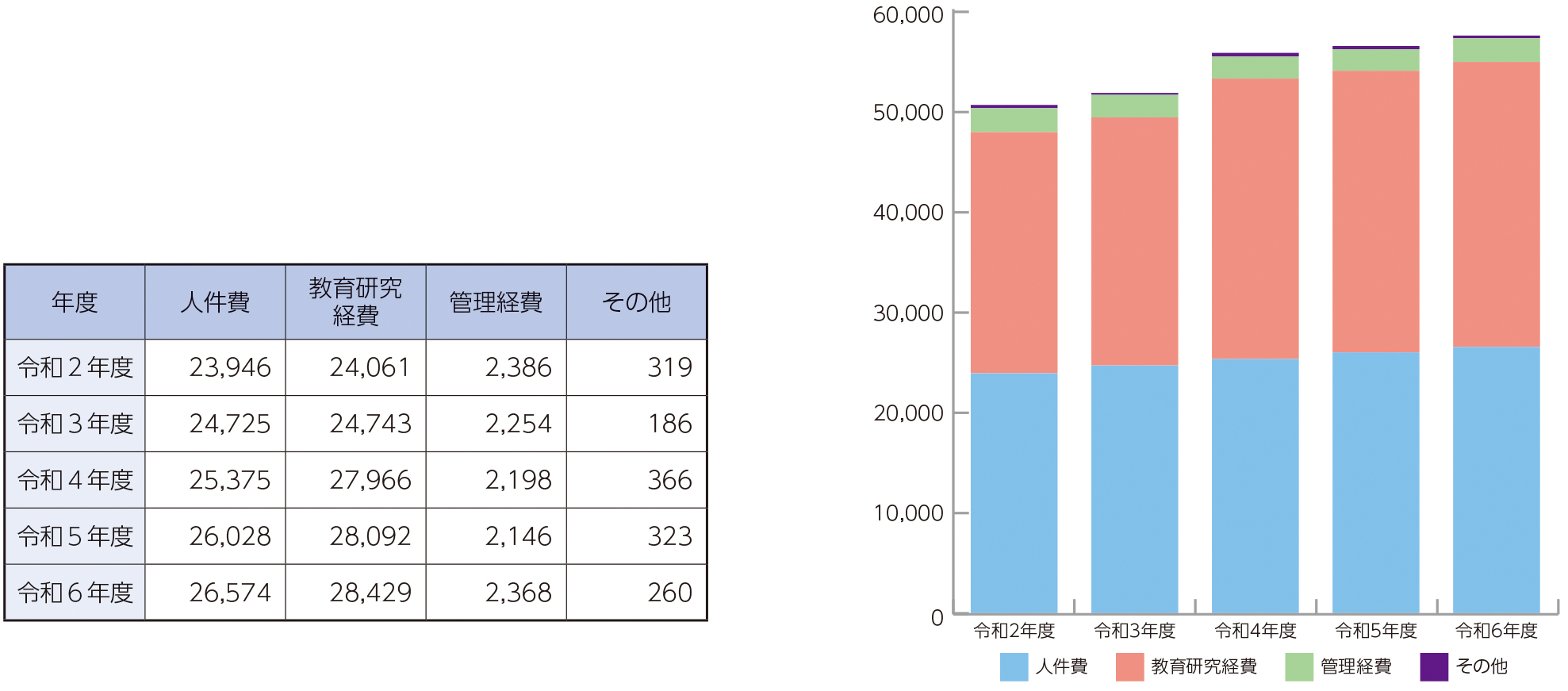

事業活動収入と事業活動支出の推移

(単位:百万円)

事業活動支出の内訳

(単位:百万円)

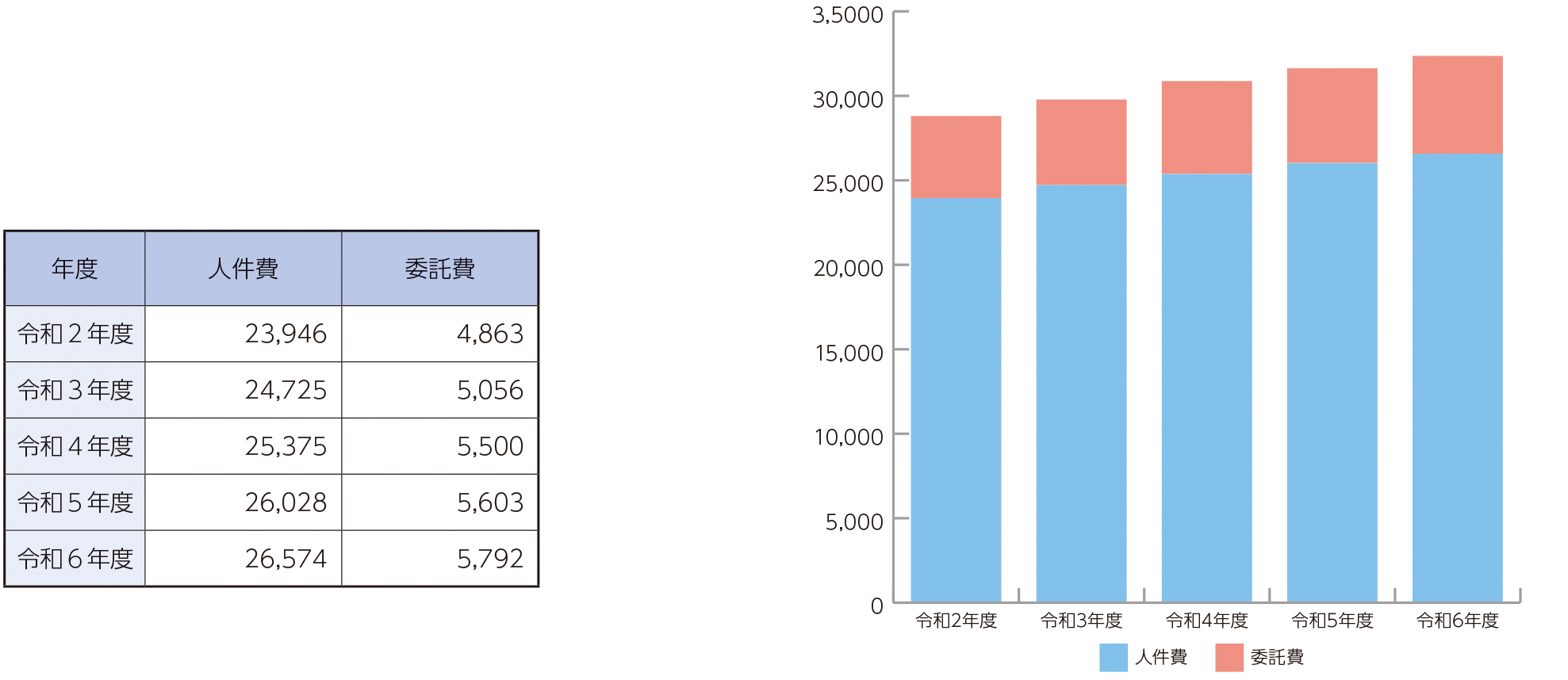

人件費及び委託費

(単位:百万円)

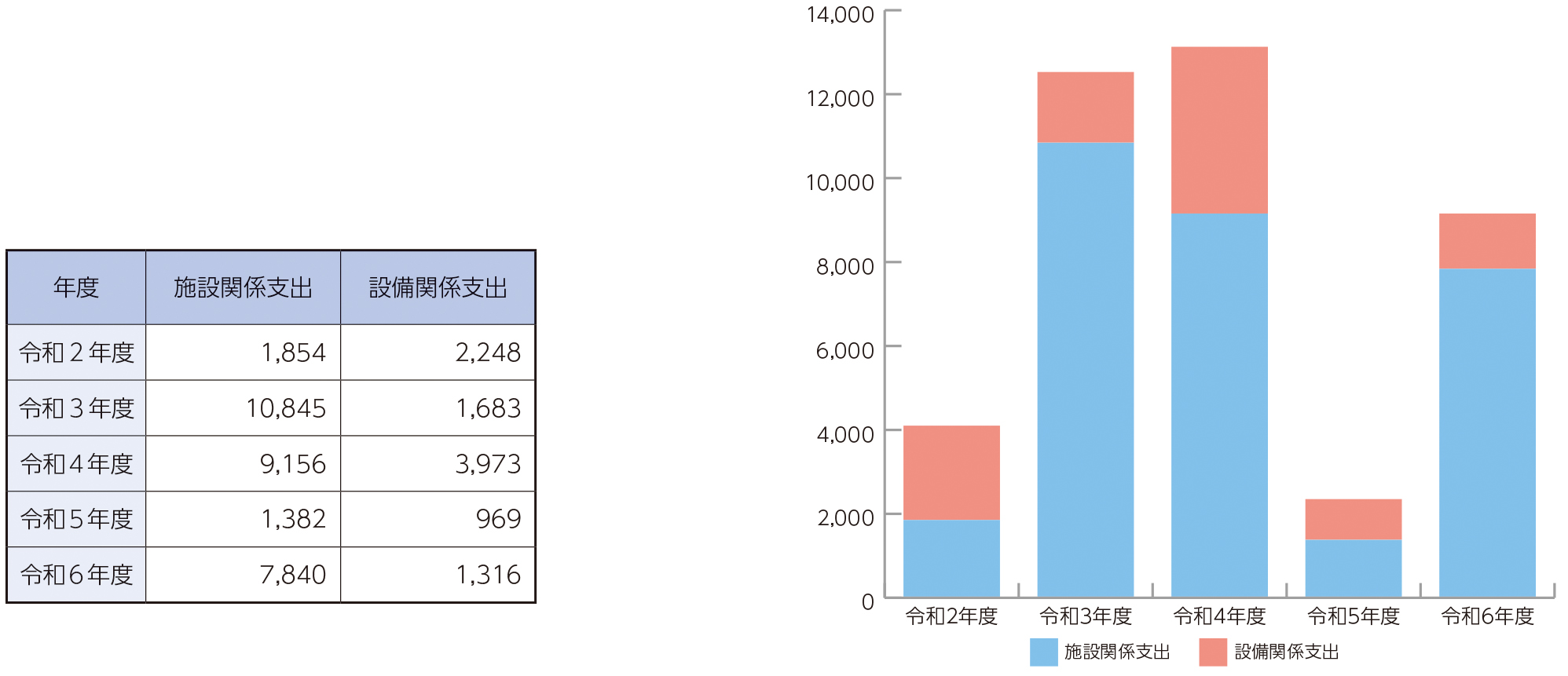

施設・設備投資額

(単位:百万円)

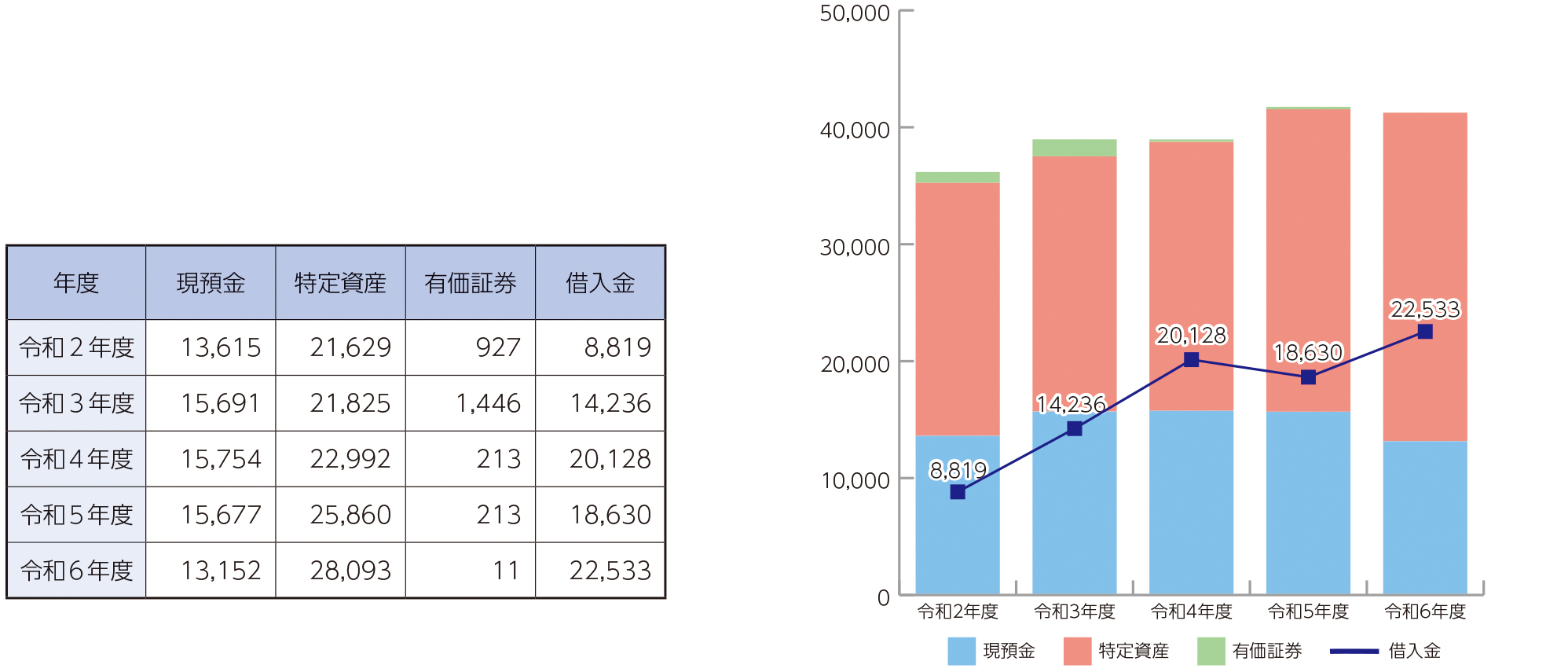

金融資産と借入金

(単位:百万円)

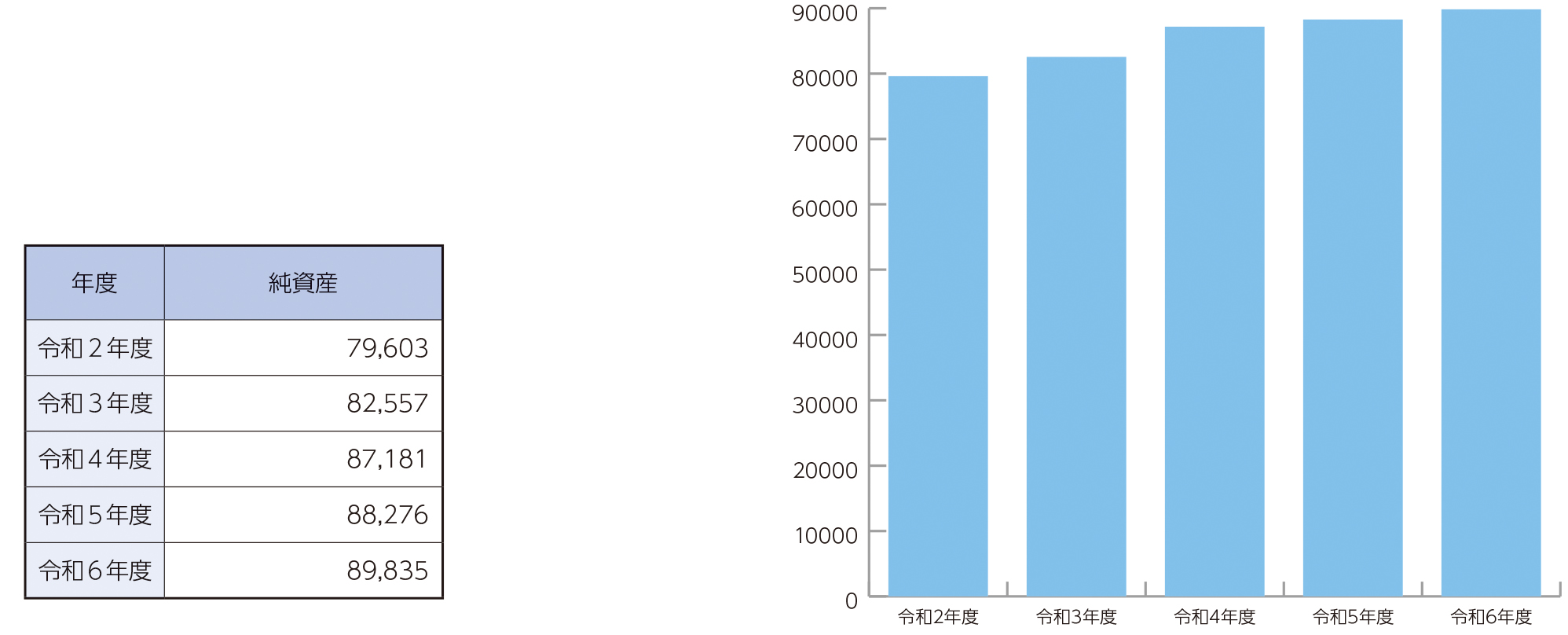

純資産

(単位:百万円)