大阪医科薬科大学

大阪医科薬科大学 (大阪府高槻市 学長:佐野浩一) 医学部 医療統計学研究室の岡愛実子、伊藤ゆりは、大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学教室、国立がん研究センターがん対策研究所データサイエンス研究部、東北大学大学院環境科学研究科、大阪市健康局健康推進部健康づくり課との共同研究により、大阪市の約1900の町丁字の地域別のHPVワクチン累積接種割合を分析し、地域の社会経済指標が高く、近隣のHPVワクチン接種ができる医療機関数が多いほど接種割合が高いことを本邦で初めて明らかにしました。

本研究成果はJAMA Network Open誌に2025年3月13日にオンライン公開されました。

研究のポイント

- 町丁字単位のHPVワクチン累積接種割合は、地域の社会経済指標が高く、近隣に接種機関が多いほど高い傾向である

- 地域の社会経済指標によるHPVワクチン累積接種割合の格差は、近隣接種機関数による格差よりも大きい

- 定期接種における格差は、キャッチアップ接種における格差よりも大きい

概要

本研究では、大阪市における2013年度から2022年度末までのHPVワクチンの累積接種割合を町丁字単位で算出し、地域の社会経済状況1とHPVワクチン接種医療機関へのアクセスの違いによる接種状況の格差を評価しました。町丁字単位の社会経済指標として東北大学中谷友樹教授が作成した地理的剥奪指標2 (Areal Deprivation Index: ADI, Nakaya T. et al. PLoS One 2014)、HPVワクチンへのアクセスの指標として各町丁字の代表点から500m圏域内にあるHPVワクチン接種実施医療機関の数を使用しました。これらの指標を世帯数が同等となる5分位または3分位のグループに分けました。

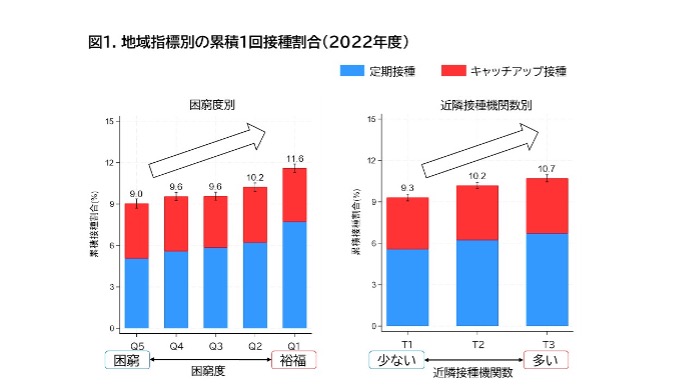

分析の結果、地域の困窮度が低く、近隣接種機関数が多いほどHPVワクチン累積接種割合は高いことが明らかとなりました。(図1)

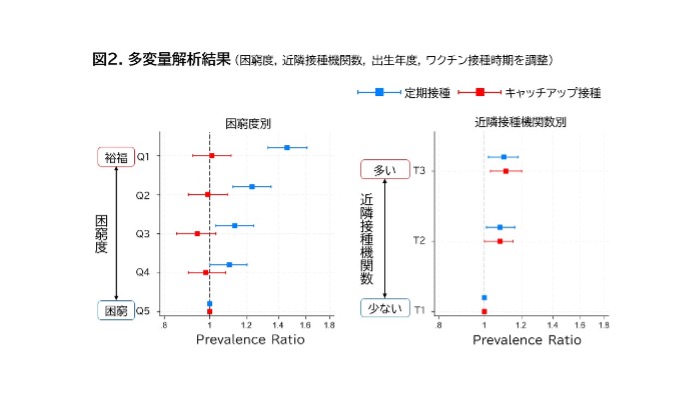

さらに、定期接種3・キャッチアップ接種4別にみると、定期接種では、最も困窮な地域と比べると最も裕福な地域ではHPVワクチン累積接種割合は1.5倍高く、近隣接種機関数が最も少ない地域と比べると最も多い地域ではHPVワクチン累積接種割合は1.1倍高いことが明らかとなりました。(図2)

本研究において困窮度や医療機関へのアクセスに関する地域指標によるHPVワクチン接種状況の格差が明らかとなりました。これにより、自治体におけるHPVワクチン接種の促進や格差縮小のためには、社会環境要因に着目したアプローチが必要であることが示唆されました。

研究の背景

子宮頸がんは女性のがんで4番目に多いがんであり、その原因の90%以上がヒトパピローマウイルス(HPV)への感染が原因であることが明らかとなっています。また、子宮頸がんの罹患のピークは上皮内がんも含めると30代、と若年に多いがんであり、早期発見できたとしても子宮摘出を余儀なくされる可能性があります。HPVワクチンは88%の子宮頸がん予防効果が示されており、世界では15歳までに90%の女性がHPVワクチンの接種を完了することを目標とし、先進国のいくつかの国ではすでにこの目標を達成している国もあります。しかし、日本では、2013年6月~2022年3月の間、積極的勧奨5の差し控えがあったことから、出生年度によってはHPVワクチンの接種割合は1%未満、と世界から取り残されているのが現状です。

HPVワクチンの接種勧奨は接種対象者が居住する地域ごとに行われることが多く、その勧奨方法は地域によって様々です。また、接種割合が低い集団に対しては、学校での接種や対象者が集まる場所での集団接種など、地域ベースでの介入が効果的であり、加えて、医療者から対象者への教育などの他の施策と組み合わせて行うことが、接種促進には有効であることが知られています。介入を強化すべき集団や地域の特徴を把握することは、接種勧奨を行う自治体が有効な施策を検討する際に役立ちます。

そこで本研究では、大阪市が管理しているHPVワクチン接種状況データを用いて、町丁字単位でHPVワクチン累積接種割合を分析し、町丁字単位の社会経済的状況・HPVワクチンへのアクセスとの関係を明らかにすることを目的としました。

本研究が社会に与える影響

本研究の結果から、困窮度が高い地域や接種機関が少ない地域では、HPVワクチン接種への介入の強化が必要であると考えられます。HPVワクチン接種の施策立案に際しては、実際に介入が行われる地理単位に着目し、地域の社会経済状況や接種へのアクセスの視点で評価することが求められます。従来行われている個別の接種案内の送付や個別医療機関での接種に加え、社会環境面の影響を鑑みたアプローチも重要です。

用語解説

1. 社会経済状況

所得、教育歴、職業上の地位、生活における困窮の程度など。本研究では個人の指標ではなく、各地域の指標として扱っている。

2. 地理的剥奪指標(Areal Deprivation Index: ADI)

その地域に居住する集団の困窮度を示す指標。国勢調査で収集されている項目のうち、世帯・職業・住居に関する8項目を用いて算出される。

3. 定期接種

HPVワクチンにおいては12~16歳になる年度が接種対象年度となる。原則として、保護者の同伴が必要とされる。

4. キャッチアップ接種

HPVワクチンの積極的勧奨が差し控えられていた時期にHPVワクチンの接種を逃してしまった1997年度生まれ以降の女性を対象として、2022年4月より開始された制度である。キャッチアップ接種は2025年3月31日で終了予定であったが、2024年夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、1年間の経過措置を設けることが決定された。なお、2025年3月31日以降も公費でHPVワクチンの接種を行うには、2022年4月1日~2025年3月31日までに1回以上HPVワクチンを接種していなければならない。

5. 積極的勧奨

市町村が接種対象者やその保護者に対して、標準的な接種期間の前に、接種を促すハガキや予診票等を各家庭に送ること等により接種をお勧めする取り組みを指しています。日本では、2013年4月にHPVワクチンが定期接種化されてから、接種部位以外の体の広い範囲で持続する疼痛等が報告された影響を受けて、2013年6月~2022年3月の間、政府は積極的な勧奨を一時的に差し控えていました。その後、HPVワクチン接種の安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による子宮頸がん予防の有効性が接種後の多様な症状のリスクを明らかに上回ることが認められ、政府は積極的勧奨の差し控えを終了し、2022年4月から積極的勧奨が再開されました

研究者のコメント

本研究において、町丁字単位でのHPVワクチン接種状況に地域の社会経済状況や近隣接種機関数に基づく格差が存在することが明らかとなりました。特に、保護者の同伴を原則必要とする定期接種での格差がキャッチアップ接種での格差よりも著明であったことは、例えば平日勤務する保護者が同伴できるよう、夜間・休日の接種環境の整備といった、社会環境面からのアプローチが重要である可能性が示唆されました。諸外国で格差を縮小している学校接種や集団接種の導入も検討の余地があります。

HPVワクチン接種割合はまだ低く、全体的な接種促進が必要な段階ですが、すでに社会経済状況による格差が存在しており、接種割合が低い取り残されている集団への重点的な介入を行う必要があると考えます。

本研究のような、行政の健康施策の実施単位である市区町村よりも小さい地域である町丁字単位で詳細な分析を行うことは、市区町村が接種勧奨を強化する対象地域の選定に役立ちます。今後は、検診受診やその後の罹患状況なども合わせて検証し、子宮頸がん予防施策において取り残される人がいない社会を目指した研究を行っていきます。

原著論文情報

Emiko Oka, Megumi Okada, Yoshiko Ikuno, Kokoro Amano, Sakiko Shioya, Migiri Kawabata, Rie Sakurai, Miki Konishi, Tomoki Nakaya, Kota Katanoda, Yutaka Ueda, Yuri Ito

Area Socioeconomic Status, Vaccination Access, and Female Human Papillomavirus Vaccination

JAMA Netw Open. 2025;8(3):e250747

doi: 10.1001/jamanetworkopen.2025.0747

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2831359

特記事項

本研究結果は、日本医療研究開発機構(AMED) 24ck0106778h0003、厚生労働省・科学研究費補助金 23EA1034、日本学術振興会・科学研究費補助金 20H00040の支援を受けて行われました。

本件に関するお問い合わせ

<研究内容について>

大阪医科薬科大学 医学部 医療統計学研究室

特務教授 伊藤 ゆり

<リリースについて>

学校法人 大阪医科薬科大学

総務部 企画・広報課

E-mail:hojin-koho@ompu.ac.jp

TEL: 072-684-6817(直通)