Ⅰ. 活動概況

はじめに

2020年度は、世界中を震撼させ国内でも多くの死者及び感染者を出した「新型コロナウイルス感染症」への対応に終始した1年となりました。本法人においても、各大学、高槻中学校・ 等学校の教育機関ではオンライン授業やオンデマンド授業の実施による教育水準の維持に努め、医療機関では重症患者(一部、軽・中等症を含む)の受入れや連携施設への医師・看護師の派遣などを行いました。

一方、大阪医科大学及び大阪薬科大学においては2020年10月に文部科学省より薬学部と薬学研究科の設置が認可され、2021年4月に大阪医科薬科大学への大学統合が実現しました。今後は、医学・薬学・看護学の3学部を擁する医療系総合大学としての強みを最大限に活かし、社会から、そして臨床現場から真に求められる質の高い医療人の育成を目指します。

また、創立80周年を迎えた高槻中学校・高等学校では、女子生徒が高校1年生になり高等学校も共学校となりました。

施設整備も完成したことから現在、教学強化に取り組んでいます。

コロナ禍という厳しい社会情勢下にあって、本法人は以下の事業活動を行いました。

2. 事業概要

事業計画に基づき、1.法人(組織体制、施設設備、財政基盤の強化等)に関する取り組み、2.教育・研究に関する取り組み、3.医療に関する取り組みを実施しました。

[1]法人(組織体制、施設設備、財政基盤の強化等に関する取り組み)

本法人は、中等教育と高等教育において次世代を担う良質な人材の育成と医学・薬学・看護学が連携・融和する先進的医療体制の構築・提供を目指し、特色ある学際的教育・研究とチーム医療教育を推進して魅力ある学校づくりを行うとともに、本邦でも最優の特色ある医療系総合大学・学園への発展を目指しています。2020年度は法人スローガンを「Sciety5.0の実践」と定め、「超スマート社会」を見据えた以下の活動を展開しました。

(1)組織体制

◆私立大学ガバナンス・コードを遵守した経営管理体制の構築

少子高齢化や国際競争力の衰退など、私立大学が置かれている厳しい環境や課題に対する積極的な対応として、「大学改革の推進」や「教育・研究の質の向上」が求められています。日本私立大学連盟は、大学改革を推進するための運営指針として、2019年6月に「私立大学ガバナンス・コード」を策定しました。本法人では本ガバナンス・コードに基づいて現状把握、問題分析、改善活動を展開しており、当該結果を理事会や『サステナビリティ活動冊子』上で報告し、ガバナンスの一層の強化とステークホルダーへの説明責任を果たしています。

◆大学統合に向けた組織体制の強化

大学統合の推進

大学統合推進委員会、大学統合に向けた各分科会(教育、研究、入試、規則ほか)での議 を進展させ、大学統合に向けた準備を行いました。

また、2020年10月23日付で文部科学省より大阪医科大学への薬学部及び大阪医科大学大学院への薬学研究科設置が認可されたことに伴い、同日付で同省に対し、大学名称変更の届出を行いました。これにより2021年4月に大阪医科 科大学としてスタートすることとなりました。

さらに、大阪医科薬科大学として初代となる学長及び学部長(医学部・薬学部・看護学部)の選考を行うとともに、大学運営機能を強化するため、学部間協議会等の設置検討を進めました。

規則類の整備

大学統合に向け、寄附行為の変更認可申請、大学名変更に伴う大阪医科大学規程の改正、大阪薬科大学規程の廃止、大阪医科薬科大学規程の制定等、規則類の整備を進めました。また、学長及び学部長選考に向け、学長規則や学部長規則等の整備を行いました。さらに、個人情報保護規則並びに個人情報保護規程の制定、プライバシー・ポリシー(個人情報保護方針)の一部改正を行いました。

大学名称変更に伴う対応の準備(サイン・印刷物等)

大阪医科薬科大学への名称変更に伴う法人内附設医療施設等の各種名称変更の届出を行政機関等へ行うとともに、施設内のサイン等の変更を行いました。

法人シンボルマークの策定と周知

法人内の教職員及び学生・生徒を対象に実施した公募企画において最優秀賞に選出された作品をもとに、さらにブラッシュアップを行い、法人シンボルマークを制定制定しました。また、これに合わせてロゴタイプの決定、教職員が着用する襟章(バッジ)の制作及びマーク等使用方法のガイドラインとなるVIS(ビジュアル・アイデンティティ・システム)マニュアルの整備を行いました。

大阪医科薬科大学学歌の制定

大阪医科薬科大学の学歌を新たに制定するために、新学歌制定委員会及び同ワーキンググループを設置して検討を行いました。

作詞は、京都大学並びに京都産業大学名誉教授で細胞生物学者、また歌人でもあるJT生命誌研究館の永田和宏館長に、作曲・編曲は、作曲家・編曲家、音楽プロデューサーで、数々の映画音楽等を手掛けられ、日本アカデミー賞優秀音楽賞などを多数受賞されている千住明先生に依頼し、完成しました。

本部機能の強化と事務組織の改編(大阪医科大学及び大阪薬科大学)

法人、大阪医科大学及び大阪薬科大学の各事務局改編を進め、事務局として一元化しました。それに加え、総務部人事課と人事企画研修課を統合・改編し、新たに人事部人事課と人事管理課としました。さらに総務部企画課と法人広報室を統合して総務部企画・広報課とするとともに、購買・物流部を新たに購買・物流課として総務部管轄としました。

また、2021年4月の大学統合に向け、大阪薬科大学事務局を薬学総務部(総務課・管理課)と薬学学務部(教務課・学生課)の2部4課に統合・改編しました。さらに、高槻中学校・高等学校事務部を一部改編するとともに、病院事務部についても改編を行い、広域医療連携センターボランティア支援質業務を病院事務部患者サービス課へ移管して同支援室を廃止、広域医療連携センター入退院支援室の一部業務を医事課へ移管しました。

ITシステムの統合(情報、人事、財務)による事務の効率化

新人事制度の移行に伴う経過措置や新俸給に対応するためのシステム改修を行うことで、人事業務の効率化を行いました。

また、財務システムにおいては、大阪薬科大学の財務システムを廃止し、大阪医科大学の財務システムに統合しました。

さらに、大学統合による電子メールアドレスのドメイン変更に伴い、電子メールアカウントを教職員全員に付与しました。これらにより、業務の効率化が図れました。

情報セキュリティ対策への取り組み

▶︎ 法人施設への統合サイバーセキュリティ対策(一元管理体制の実現)

大阪医科薬科大学内にサイバーセキュリティ対策を一元管理するための部屋(組織)を設置しました(OMPU-CSIRT)。

また、サイバー攻撃を常時監視するための不正通信可視化システム(Deep Discovery Inspector)をOMPU-CSIRT室に設置して日々外部攻撃からの侵入を監視、対応しました。

さらに標的型攻撃メール訓練を年2回実施し、e-learning(ELNO)を活用して、情報セキュリティ研修を実施しました。

▶︎ 情報システム監査導入に向けた取り組み

情報システム監査を行うための基本規則、規程、ガイドラインを整備しました。また、監査導入に向けて情報システム業務に関する業務ガイドラインを策定しました。

◆人事

新人事制度の施行と適正な処遇の構築

2020年度入職の職員に対し、先行的に新人事制度を適用しました。また、2021年度からの全職員(2019年度以前入職の職員)への適用に向けて、学内関係者への説明会を計21回実施しました。その他、全職員への通知や経過措置に関する説明会の実施など移行に向けた準備を進めました。

働き方改革の推進

全職員が労働基準法に基づく年間5日以上の年次有給休暇を取得しました。

また、厚生労働省「医師の働き方改革の推進に関する検討会」における検討内容を受け、医師の働き方改革協議会を中心に「時間外労働の把握及び上限時間の遵守」に向けた検討を進め、12月に兼業先での勤務実態調査を実施し、その結果を踏まえ、労働時間短縮計画の策定を進めました。

人事異動の推進

2021年4月の大学統合を見据え、大阪医科大学及び大阪薬科大学間での人事交流を行いました。また、事務組織改編に加え、組織活性化に向けて人事異動を積極的に行いました。

障がい者法定雇用率の維持

ダイバーシティ推進の成果もあり、法定雇用率を維持することができました。また雇用促進チーム「Fuchsia(フクシア)」の充実を進めました。「Fuchsia」は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、キャンパス及び大学建物内の環境美化業務で活躍しました。

保育室の機能充実、利用促進

感染症対策を十分に行った上で開所し、医療従事者をはじめとする本法人職員を支援しました。また緊急事態宣言下においては、通常3歳の年度末までとしている受入れを就学前まで拡大することに加え、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い登園先が臨時休園を余儀なくされた園児を「一時保育」として受入れました。

(2)施設整備

病院新本館建築事業の推進

2020年度は、病院関係教職員の協力により2019年度から継続していた延べ200回に及ぶ部門ヒアリングを終え、また、病院新本館建築の実施設計が2020年6月に完了し、設計図書(図面約1,600枚)について、内容確認と質疑、必要に応じた仕様見直しなどを進めました。さらに、新本館A棟建築工事の着工に向けた免震構造大臣認定(2020年6月適合通知)や確認申請(2020年7月確認済通知)などの各種許認可に向けた準備を進めました。

2020年7月からは、敷地内に電気や水などのエネルギーを供給する共同溝について、構内通路を一部閉鎖する形で工事を開始するとともに、旧共同利用会館跡地でのエネルギーセンター建築工事が着工しました。

新本館A棟については、8月7日の地鎮祭を経て8月31日に着工後、地下1階下部に免震層を設置するために地下約12mまで掘削を行い、2020年12月までは杭の打設、その後、免震基礎コンクリートの打設、免震ゴムなどの免震装置設置工事などを行いました。2021年3月には基礎躯体工事が完了し、本格的な建築工事のためのタワークレーンの設置と併せ、1階床の工事が始まりました。いよいよ建物が地上に現れ、2021年12月までには12階までの建築が進む予定です。

また、エネルギー棟では掘削工事が完了して躯体工事が進められ、共同溝工事では底盤・壁のコンクリート打設、掘削工事、埋戻し工事等が進められました。さらに、病院7号館南側において、2021年1月から3月末まで井戸(2か所)の掘削工事も進められました。

一方、新本館A棟への移転計画については、2020年9月に移転準備会議を設置、12月にはワーキンググループを組織して検討を開始しました。

その他、新たな設備・機器、セキュリティ対策検討、災害時トリアージ、高槻市特別救急隊との調整、IT環境整備をはじめ、大小様々な課題について鋭意検討を進めています。

新本館A棟は2021年末に上棟し2022年5月完成、エネルギーセンターは2021年9月完成、共同溝工事は2021年6月完了予定となっています。

さわらぎキャンパス・クラブハウス「志命館」の完成

老朽化していたクラブハウスの新築工事を開始し、2020年12月に竣工、2021年1月から利用開始としました。また、2021年1月に旧クラブハウスを解体し、防球ネットを新たに設置して本事業が完了しました。

大阪医科 科大学安満キャンパス設置の検討

薬学部キャンパス整備構想の一環として取得した安満キャンパス開設予定地(高槻市八丁畷町)に大学統合並びに薬学部開設の告知を行う看板を設置しました。今後、薬学部の移転並びにキャンパス整備構想について具体的な検討を進めます。

高槻中学校・高槻高等学校キャンパス整備事業の完了

2020年8月末をもって計画していた全ての工事や移転作業を終え、本整備事業が完了しました。

耐震補強工事

2020年4月1日現在、本法人が設置する施設の耐震化率は69.70%となりました。

(3)財政基盤の強化

病院医療事業の強化

帰国者・接触外来及び新型コロナ重症患者用ICUを8床を準備して新型コロナ患者の診療に当たる一方で、一般診療(手術含む)についても積極的に実施し、計画的な施設基準(’医師事務作業補助体制加算、急性期看護補助体制加算(夜間)等)の取得、新型コロナ関係の補助金の有効活用による収支改善に尽力しました。

募金事業の強化(遺贈の仕組みづくり含む)

広告やパンフレットの設置、寄付WEBサイトの改訂など、寄付事業に係る告知を強化し、募金額(奨学寄附金を除く)が前年比110%となりました。

(4)その他

高槻中学校・高槻高等学校創立80周年

2020年9月に予定されていた記念式典は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりましたが、7月に記念誌を発行しました。また、本館1階に校史パネルを設置するとともに、校歌・生徒歌DVDを制作しました。今後も6ヵ年完全中・高一貫の私立中学校・高等学校として特色ある教 活動を推進します。

サスティナビリティ活動の推進

本法人は、健全で安定的な法人経営を通じて「社会的責任」を果たすことで、地域社会の一層の活性化に努めています。また、本法人の本来のミッションである「教育」、「研究」、「医療・診療」活動を通じて、優秀な人材の育成と社会への輩出、先進医療の提供などを通じて安心で安全な住みやすい地域社会づくりに貢献しています。

こうした活動を『サステナビリティ活動冊子』に取り纏めて情報の共有化を進めており、2021年4月に発行した『サステナビリティ活動冊子 第3版 』では、2015年9月に国連本 で採択された「持続可能な開発目標(SDGs=Sustainable Development Goals 」とISO26000を融合させて本法人の社会 献活動を紹介しています。

コンプライアンスの遵守

全教職員に対し、e-learning(ELNO)を用いたコンプライアンス研修を行うとともに、2020年6月からの「パワーハラスメント防止法」施行に伴い、ハラスメント啓発講習会を実施しました。

[2]教育・研究に関する取り組み

(1)大学統合の推進

大学統合分科会(教育、研究、学生支援、入試ほか)の定例開催による課題検討、解決

教育、大学院、学生生活支援、研究、入試、規則類、国際交流、転学部制、広報の9つのWG(ワーキンググループ)において、大学統合に向けた課題の整理・検討を行いました。

教学システム、学籍番号、学生証の統一化に向けた検討

大学統合に伴い、学籍番号の付番ルールと学生証デザインを統一しました。また、教学システムの統合に向けた検討を進めました。

(2)教職協働

大阪医科大学の各学部・研究科の教育・研究の質向上を確実に図り、教学に関する諸活動を第三者的視点で検討する「教学点検・評価委員会」において、内部質保証システム等の検討を進めました。

また、緊急事態宣言下におけるオンライン授業の実施に際し、教員・職員が一体となって対応に当たりました。

(3)高大接続改革への持続的な対応及びSGHへの継続的な取り組み

高槻中学校・高等学校では、大阪医科大学及び大阪薬科大学との高大連携講座などを積極的に展開しました。さらに、2021年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストに向けた対策を進めました。また、文部科学省が推進する、科学的探究心や創造性、グローバルな視野を養うSSH(スーパーサイエンスハイスクール)は、2019年度から5年間、2期目の指定を受けており、SGH(スーパーグローバルハイスクール)では、これまでの成果を踏まえ、文部科学省が構築したグローバル教育に継続的・発展的に取り組む高等学校等を中心としたネットワーク(SGHネットワーク)へ参加することになりました。

(4)研究の活性化と外部資金の獲得

「私立大学改革総合支援事業(文部科学省)」において、大阪医科大学では2タイプ(タイプ3・4)が、大阪薬科大学では1タイプ タイプ3 が採択されました。

(5)研究支援部門の充実)

◆本部キャンパス(大阪医科大学)

研究不正対策への取り組み強化

研究に関する各指針体系図について、研究推進課ウェブサイトにて公表し、研究支援体制の透明化を図りました。

また、研究者及び研究に従事する職員のコンプライアンス意識の高揚及び研究関連情報の公開を目的として、FD活動(「適切(健全)な研究活動を守るためのリスクマネジメントとは」「公的研究費の不正使用防止のためのコンプライアンス教育研修会」「研究倫理委員会とは(一委員の立場から)」「制約企業の医薬品研究開発の課題」「産学官連携推進室の新体制」等)を展開しました。

さらに、各研究者の研究活動を登録するWEBシステム「研究活動実施届システム」を構築してトライアルを実施することで、2021年度の本格実施に向けた体制を整備しました。

なお、このシステムを導入することにより、研究者及び所属長がそれぞれの研究者の研究活動を振り返ることが可能となりました。研修等の受講状況の整理及び研究内容の確認、研究活動を実施するための必須課題を明確に把握することにより、研究者が無意識のうちに研究不正に陥ることのない体制を構築しました。

実験動物部門

常勤獣医師の確保による質の高い実験環境を提供することにより、イヌに対する周術期管理等の常勤獣医師による高度な体制を確立しました。また、部門の所有する手術室や実験室といった環境整備を実施するとともに、全ての研究者が気軽に利用できるようにグループウェアを用いた予約制度を導入しました。

また、動物センターとしての機能を維持するため、ダクト及びSPF室加湿設備の整備を実施しました。

研究機器部門

・研究設備・機器の計画的整備として、高度で汎用性の高い機器を導入し、研究設備・機器のスペースマネジメントを行い機器の高度化の推進、実験室の有効活用を実現しました。

・新型コロナウイルス感染症の研究を進めるため、P3実験室を再稼働しました。

・研究機器包括サーバーシステムの運用によるユーザーごとの研究データの一元管理を開始しました。

・文部科学省の先端研究設備整備事業において、学内ネットワークの高速化によるサーバーシステムの増強、機器の自動化、遠隔化などによる産官と連携した機器共用システムを策定しました。

研究推進部門

共同研究プロジェクトについては毎年20件前後で推移しており、プロジェクト全体の研究費総額が4050万円となり、前年より約300万円増加しました。

また、2019年度で終了した医工薬連携プロジェクトのうち、2つのプロジェクトが企業との機器開発へと進展しました。

産学官連携推進

・『研究ニーズ シーズ集(第6版)』を発刊し、3月に本学初の医薬看シーズ発表会をハイブリッド形式(会場46名、Web延べ134名)で開催しました。

・産学官連携推進室の知的財産セクションにURA2名を配置し、研究者等の発明相談が増加し、研究成果等の積極的な展開(特許出願等)を推進しました。

TR部門

・Bio Resourceの利活用と管理体制の整備として、研究倫理、コンプライアンスに関わる各種規定の整備、共同実験室の開放、受験業務の受託体制整備を行いました。13施設と共同研究の締結を行い、バイオバンクに保管されたサンプルを用いた研究を行っています。

・Artificial Intelligence(AI)活用による、トランスレーショナルリサーチの創生について、東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターの利用契約を締結しました。

医療統計室

統計的支援による研究活動活性化のため、延べ92件の統計コンサルテーションなどの医療統計支援を行いました。

また、モバイル端末による生活習慣や患者主観的評価情報収集のため、バイオバンク事業において収集している生活習慣に関するアンケート調査について、モバイル端末入力システムを開発しました。

研究支援システムの更新

研究に関する事務処理の統一化及び簡略化を目的として、研究費システム、科研費システム、倫理審査システム、利益相反システム、特定生物管理システム、助成金システムの更新を行いました。

◆阿武山キャンパス(大阪薬科大学)

研究推進・産学連携

共同研究の推進、先端研究の支援を目的に、学術交流研究推進プロジェクトを実施し、厳正な審査の結果、8名が採択されました。

また、研究活動の成果や技術を社会に提供し、広くシーズを発信することを目的に研究シーズ の発行、他の研究機関等との更なる研究交流の推進及び連携の強化を図りました。

中央機器研究施設

J-1500型円二色性分散 、マイクロ試料前処理装置等を購入し、また、文部科学省の補助金(私立大学等研究設備等整備費)の採択を受け、細胞自動析システムを導入しました。

動物関連研究施設

最適な実験動物飼育環境・研究環境を保つことで適切な運営を行い、また、実験環境の向上、研究者の利便性を考慮して施設内2箇所に薬用保冷庫を導入しました。

RI研究施設

空調フィルタ交換、ハンドフットクロスモニタ・有機廃液処理装置の更新を行うとともに、RI廃棄物を一括処分し、RI管理機能と研究環境の維持向上に努めました。

(6)教員評価制度の実施(大阪医科大学)

昨年度に引き続き、実施調査を行いました。評価シートのデータを精査・蓄積のうえ、活用方法等について継続検討しています。

(7)情報リテラシー教育の徹底

全教職員に対し、e-learning(ELNO)を用いた情報セキュリティ研修を実施しました。

(8)医学教育の充実(大阪医科大学医学部・大学院医学研究科)

クリニカルクラークシップの強化

大阪医科大学病院との連携のもと、クリニカルクラークシップを強化しました。

医師国家試験合格率

医師国家試験の新卒合格率は85.6%となりました。

機関別認証評価(大学基準協会)の受審と適合認定取得

大学基準協会による認証評価を受審し、2020年9月8日・9日の日程で実地調査(新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、オンライン開催)が行われました。その結果、大学基準協会が定める大学基準に適合していることが認定されました(認定期間:2021年4月1日〜2028年3月31日)。

大学院医学研究科医科学専攻(修士課程)の設置と入学定員充足

2020年4月に医科学専攻(修士課程:修業年限2年)を開設し、6名(入学定員4名)が入学しました。

(9)薬学教育の充実(大阪薬科大学薬学部・大学院薬学研究科)

新カリキュラムに対応した教員組織の整備・充実

大学統合後に導入する新カリキュラムに対応した教員組織の整備を進め、臨床薬学教育研究センター等の教員を充実させるとともに、医学・薬学・看護学の専門職連携教育の充実に向けた3学部共同実施「専門職連携教育科目」の4科目について、授業内容並びに授業形態を検討しました。

薬剤師国家試験合格率

薬剤師国家試験の新卒者合格率は93.17%となり、全国新卒平均(85.55%)、私立大学新卒平均(85.10%)をともに上回りました。

機関別認証評価(大学基準協会)及び分野別評価(薬学教育評価機構)における改善事項への対応

大阪薬科大学として2018年度に受審した機関別認証評価について、大学統合に伴う対応として「改善報告書」を大学基準協会に提出しました。

また、2016年度に受審した分野別評価への改善報告に対し、薬学教育評価機構からの指摘事項は付されませんでした。

(10)看護学教育の充実(大阪医科大学看護学部・大学院看護学研究科)

カリキュラム評価と構築

2020年12月から2021年1月にかけて、外部委員・学生委員・内部委員がそれぞれの評価項目に対する評価を実施しました。また、学科会議での報告、ウェブサイトでの報告書公開を行い、教職員及び学生に周知・共有しました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、教育と教育をめぐる環境等の調整が必要となりました。2021年度のカリキュラム評価では、新型コロナウイルス感染症による影響も含めた新たな視点での評価項目を検討することにしました。

国際交流の推進

新型コロナウイルス感染症拡大により、国際交流計画の大幅な変更を余儀なくされましたが、国際交流活動に関する体系図や目標の整理、評価方法の設定等を行い、中山国際医学医療交流センターとの連携強化を促進することができました。

障がいのある学生の支援

障がい学生支援委員会運営要領及び学生への支援に関する申し合わせ事項に基づき、申し出のあった学生への実習対応について委員会で審議しました。また、臨地実習のみならず、講義・演習等でも支援を必要とする学生のために、申し合わせ事項や申請書類を修正し、内容を検討しました。

(11)中等教育の充実(高槻中学校・高槻高等学校)

教育力の強化と高大連携・接続の推進

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当初の予定より規模を縮小しながらも大阪医科大学・大阪薬科大学をはじめ、京都大学・大阪大学等との高大連携・接続事業を推進しました。

SSH事業(第2期2年目)及びSGH事業(5年目=最終年度)の推進

SSH・SGH事業共同の課題研究発表会を行うなど、全校体制で事業の推進と成果の普及に努めました。また、文部科学省が構築したSGHネットワークへの参加が認められました(2021年度〜2023年度)。

(12)社会貢献活動の推進

災害支援に準じた対応として大阪府からの要請を受け、新型コロナウイルス感染症専門病棟「大阪コロナ重症センター」への医師及び看護師の派遣、軽症者宿泊施設への定期的な看護師の派遣を行いました。また、メディアへの積極的な出演を通じて、感染対策の重要性を喚起しました。

(13)小児高次脳機能研究所の充実によるLDセンター事業の強化

一般向け・指導者の講演会及び講習会について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンラインに切り替えて開催しました。

(14)BNCT共同臨床研究所の活性化によるBNCT医療の実用化推進

臨床床的発展の基礎となるFBPA-PETによる特定 床研究や加速器BNCTによる悪性再発髄膜腫の医師主導治験を継続して進めました。

[3]医療に関する取り組み

(1)超スマート医療への挑戦

患者満足度の高い医療の実現

大学病院は各種拠点病院として、地域包括医療体制を整え大阪三島けやきネットワークを構築し、Patient-Flow-Management体制、倫理審査体制や遺伝子カウンセリング体制を整え、先進的な医療として再生医療や様々ながんの遺伝子検査の導入並びにロボット手術を含めた内視鏡下手術などによる個別化医療を行い、患者満足度の高い医療を提供しました。先進医療及び個別化医療の代表として、以下のような治療項目があります。

・腹腔鏡下傍大動脈リンパ節廓清術

・小腸腺癌術後化学療法

・難治性固形がんのマルチプレックス遺伝子パネル検査

・遺伝性乳がん卵巣がん症候群の治療

・人工骨移植やアキレス腱断裂の治療における多血小板血漿の応用

・多焦点眼内レンズを持ち多水晶体再建術

遠隔診療の検討・実施

緊急事態宣言下における電話再診を実施しました。また、ビデオ通話を活用したオンライン診療を実施(精神神経科ほか)するとともに、遠隔画像診断の検討を進めました。

地域がん診療拠点病院(高度型)の体制強化

NewsweekとStatistaが共同作成した心臓病、糖尿病、腫瘍学に特化した世界中で最も優秀な病院のランキング「World’s Best Specialized Hospitals 2021」において、Osaka Medical College Hospital Cancer Centerが腫瘍学部門で世界TOP200ランクインしました。また、大阪医科大学病院も同誌の「World’s Best Hospitals 2021」を獲得しました。

がんゲノム医療連携病院としての機能強化

がんゲノム医療中核拠点病院である京都大学医学部附属病院が開催しているエキスパートパネル及びがんゲノム医療拠点病院である国立成育医療研究センターが開催している小児エキスパートパネルについて、本院の医療従事者が参加しました。

臨床研究センターの体制強化

がんや難病・希少疾患に対する新規治療開発は、急速にグローバル化し、臓器器横断的集学的な研究開発が加速し特に、分子標的治療薬やがん免疫療法、中でも複合免疫療法の開発が盛んとなっており、当センターを中心に、企業の開発試験のみならず、BNCTをはじめとする各診療科の特色ある医師主導治験を遅滞なく円滑に推進すべく治験獲得へ向け、治験審査の迅速化、科学性・倫理性を担保した安全・安心な臨床研究・治験の遂行など体制の強化を図りました。

スマートホスピタル実現に向けた医療情報システムの整備(サイバーセキュリティの確保含む)

スマートホスピタル構想において、2022年度病院新本館A棟開院時に導入することを決定し、また、2025年度病院新本館B棟開院時には、全ての教職員にスマートフォンを提供する計画を決めました。

(2)特定機能病院の体制強化

開設者、管理者に求められるガバナンス体制の強化

健全な病院経営を目指し、病院経営改善委員会などを活用して病院の運営状況を的確に把握するとともに、病院長副院長会議、診療科長会を通じて適切な業務執行を促しました。また、コロナ禍においても必要な投資を行うことでクラスター等の災害を防止し、新型コロナウイルス感染症の影響を最小限に留めることに尽力しました。

高度医療の開発と高度で安全な医療提供体制の強化

高難度新規医療技術の導入に関し、説明時の他職種同席の周知徹底、申請漏れの有無に関する診療科への調査の実施等、高度な医療技術をより安全に提供できる体制を強化しました。

(3)安全で質の高い医療の実

安全管理体制の永続性の確保

組織横断的に医療安全管理及び感染対策の推進と医療の質の向上を図ることを目的として、医療総合管理部において、医療安全推進室、感染対策室、QI管理室、診療情報管理室が有機的に連携・協力し、平時のみならず新型コロナウイルス感染症流行時の安全管理体制を確保しました。

良識のある人間性豊かな医療人の育成

看護師特定行為研修施設に承認され、当該看護師を育成する体制を整備しました。

医師・薬剤師・看護師などのチーム医療の実践

緩和ケアチーム、精神科リエゾンチーム、栄養サポートチーム、感染制御チーム、呼吸器ケアチーム、 知症ケアチーム、透析予防診療チーム、褥瘡対策チームなどを設置し、多職種でのチーム医療を実践しました。

患者満足度向上へ向けた取り組みの実践

会計待ち時間の改善、入院患者荷物用カートの設置、全病棟でのPC利用許可等を実施しました。

タスクシフティングの推進

病院業務改善委員会にて職域ごと、部署ごとにタスクシフトを進めました。

保険診療指標モニタリング体制の強化など適正な保険診療体制の推進

適時調査や特定共同指導の対象となる施設基準要件等について、点検表を用いたモニタリングを毎月継続的に実施し、適正な保険診療体制を維持・推進しました。

救命救急センター設置に向けた対応・検討

三次救急機能移譲に係る課題を整理し、進捗状況の管理と解決事項について確認書等を取り交わしました。三島救命救急センターの正職員受入れについても、職員再雇用検討会議において雇用条件や雇用に向けたスケジュール調整を行い、準備を順調に進めています。

医療の質の向上に向けた活動

良質な医療を提供するための質評価・質改善活動の推進役として、院内の各診療科・部・センター等からクオリティマネージャー(60名)を選出し、医療の質向上に向け病院全体で取り組む体制を確保しました。

(4)ケアミックス病院としての機能強化~三島南病院の充実を図る~

手術件数が前年度比約2割増加しました。また、サイバーナイフセンター跡地利用についてWGを設置して検討を進めました。

(5)地域医療連携ネットワークの推進

附設医療施設の一体化

三島南病院、地域医療包括センター、健康科学クリニック、 西BNCT共同医療センターの連携を強化し、予防、急性期、高度な医療の提供、回復期の支援まで一貫した地域医療連携を進めました。

地域医療機関との連携強化

地域医療機関と連携し、患者さんの紹介を受けて特定機能病院としての高度な医療を提供するとともに、かかりつけ医への逆紹介による医療資源の有効活用に貢献しました。

(6)BNCT医療の提供体制の整備並びに6月からの保険診療開始

保険診療に向けた諸準備及び運用整備

2020年6月より、「切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌」への保険診療が開始され、順調に実績を積み上げました。また、2021年度以降に予定されている脳腫瘍等への保険診療適用拡大のための準備を進めました。

BNCT医療の安全かつ効率的な提供体制の整備

非常勤医師2名を追加採用し、件数拡大に向けた体制を強化しました。

BNCTに資する基盤的臨床研究の推進

BNCTへの基盤的な研究となるFDG-PET特定臨床研究を順調に進めました。また、開発企業との協力体制構築に向けた情報交換を強化し、研究開発の総合的なプランに関する検討を行いました。

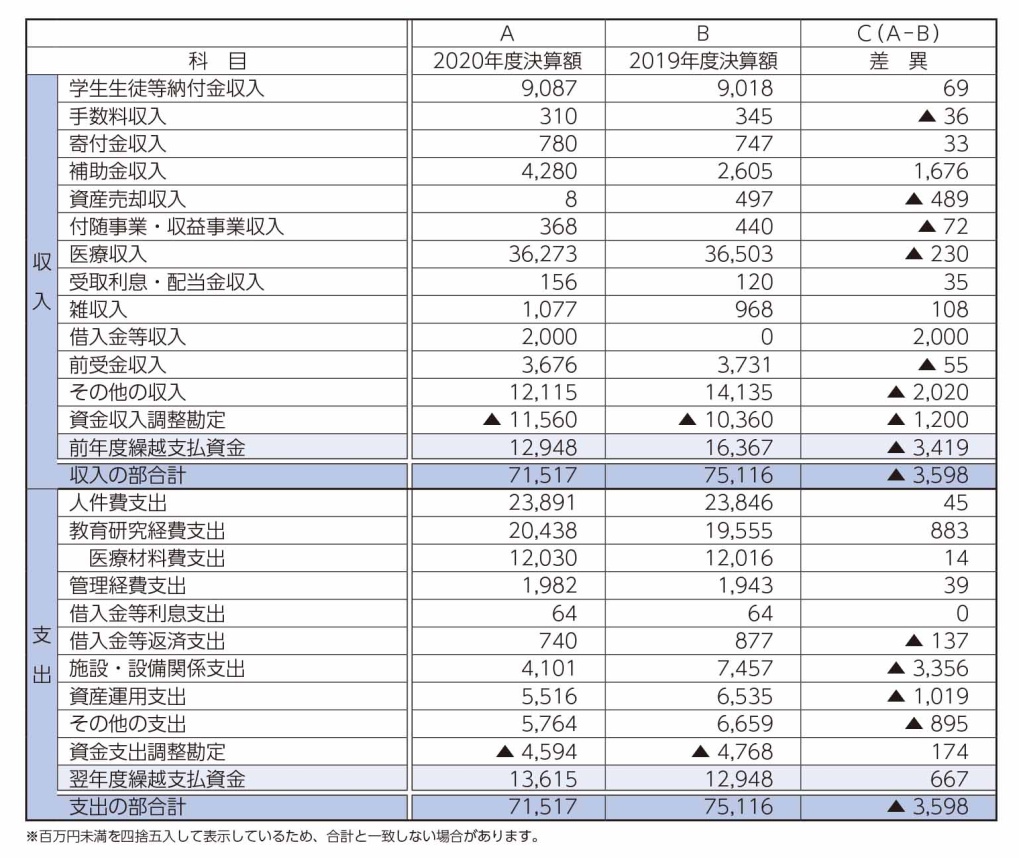

Ⅱ.財務の概要(2020年度決算の概要)

1.法人全体の決算概要

2020年度は、新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」という。)に始まりCOVID-19に終わった1年でしたが、幸い本法人においては、全教職員一丸となって感染拡大防止に取り組んだ結果、クラスターの発生はありませんでした。

大阪医科大学病院では、COVID-19の影響で上半期は前年度に比べて大きく業績を悪化させましたが、前年度より開始していた各種施設基準獲得の取り組み強化が奏功し、医療の質の飛躍的な向上により、多くの加算が得られ下期は業績を持ち直すことができました。病院新本館A棟の建築工事は、COVID-19の影響で工事の中断等はありましたが、2022年5月の竣工に向けて順調に進んでおります。

事業活動収支において、教育活動収入は経常費等補助金の増加により6億円増加し513億円となりました。教育活動支出は、主に病院新本館建築に係る建物の解体工事費発生の影響により12億円増加し504億円となりました。教育活動収支差額は5億円減益の9億円となりました。特別収支差額は、臨床講堂棟等の解体に伴い資産処分差額が膨らんだものの、施設設備補助金の増加もあり5億円増益の7億円となりました。基本金組入前当年度収支差額は前年並みの16億円を確保できました。

資金収支において、収入の部合計は36億円の減少となりました。補助金収入と借入金等収入は増加したものの、前年度繰越支払資金や運用資産等の取崩収入の減少によりその他の収入が減少したことが主な要因です。支出の部では、施設設備 係支出が34億円減少したことにより、翌年度繰越支払資金が7億円増加し136億円となりました。施設設備関係支出が減少したのは、前年度に安満キャンパス用地を取得したことが要因です。

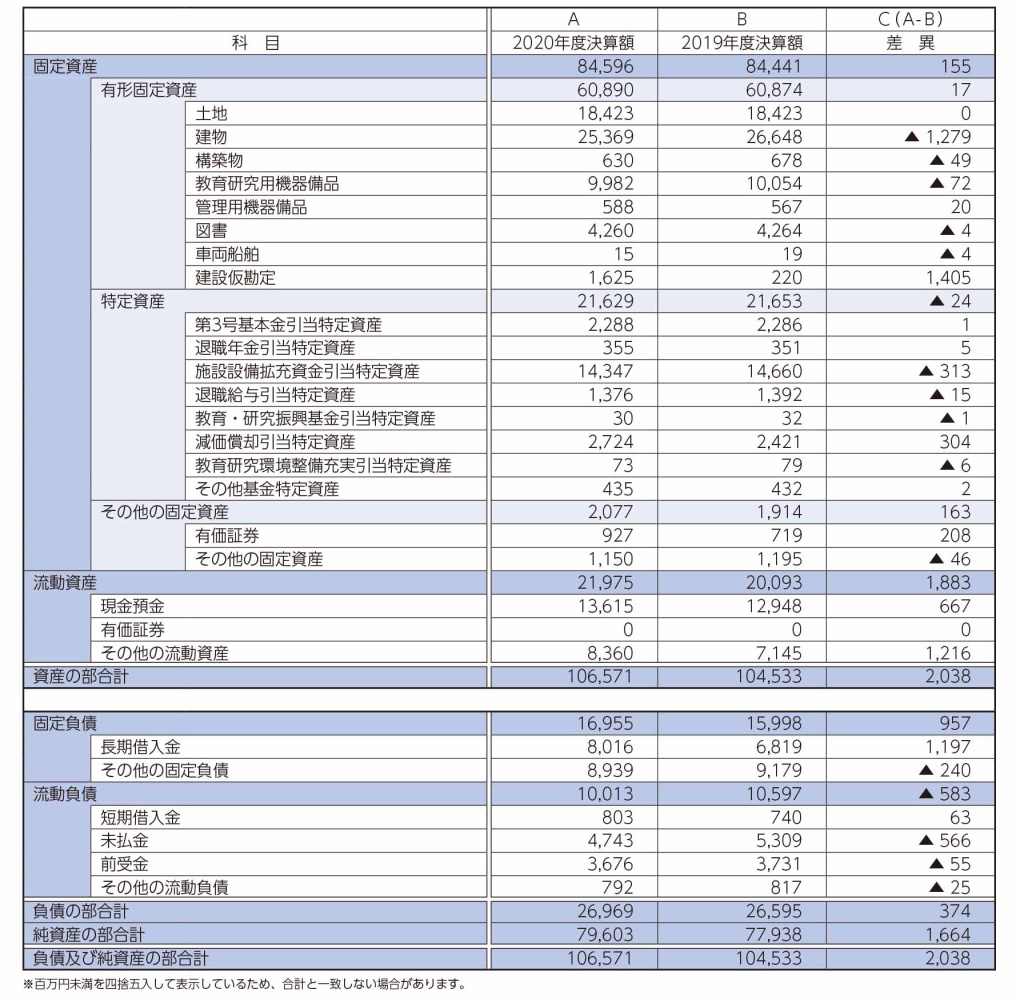

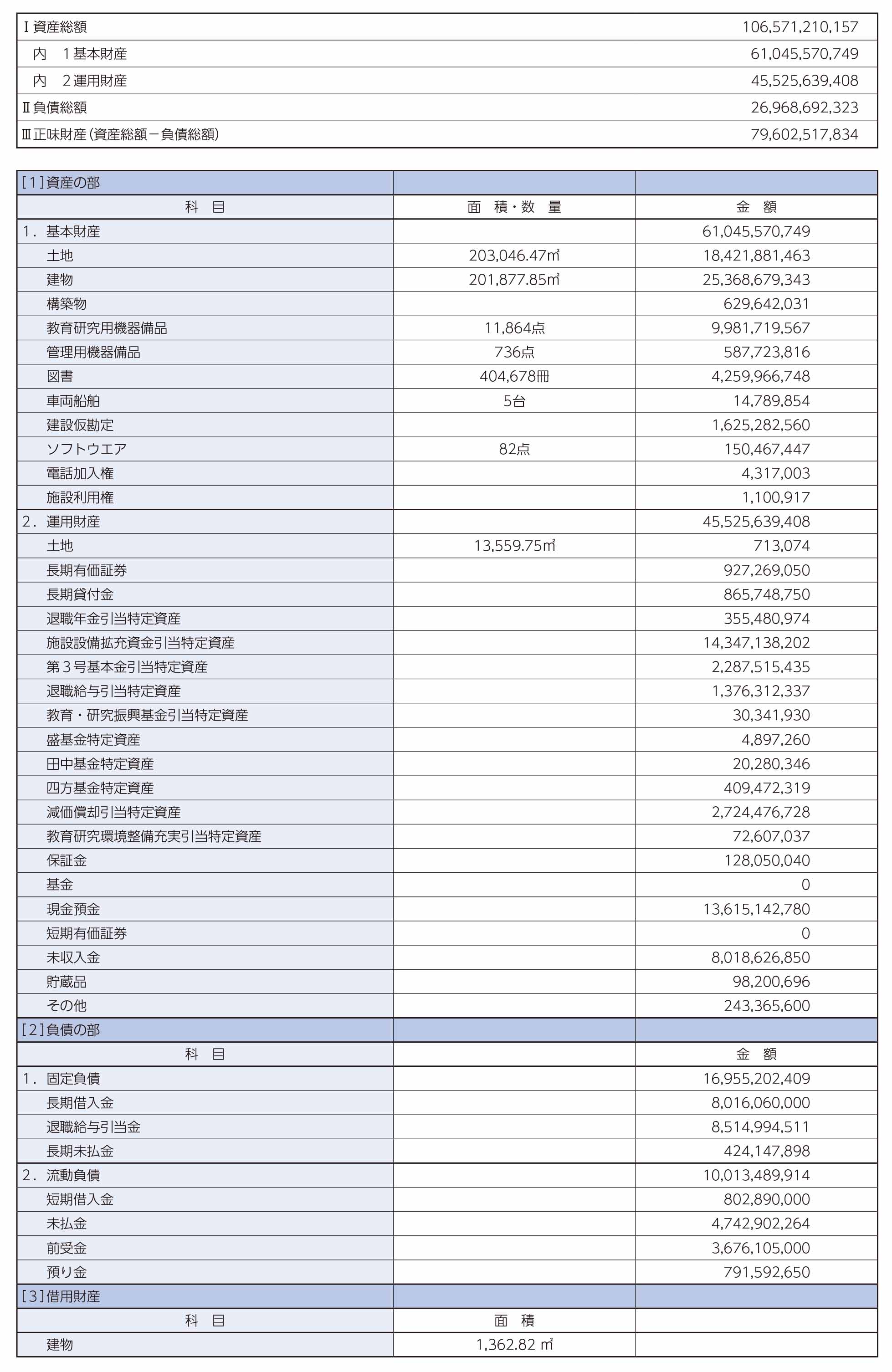

貸借対照表において、資産の部合計は20億円増加し1,066億円となりました。病院新本館A棟の工事進捗による建設仮勘定の増加と交付決定を受けた補助金の多くが未収となったことが主な要因です。負債の部合計は4億円増加の270億円となりました。病院新本館建築代金の着手金支払のため、20億円の借入を行ったことが要因です。純資産の合計は、17億円増加の796億円となりました。

(単位:百万円)

(単位:百万円)

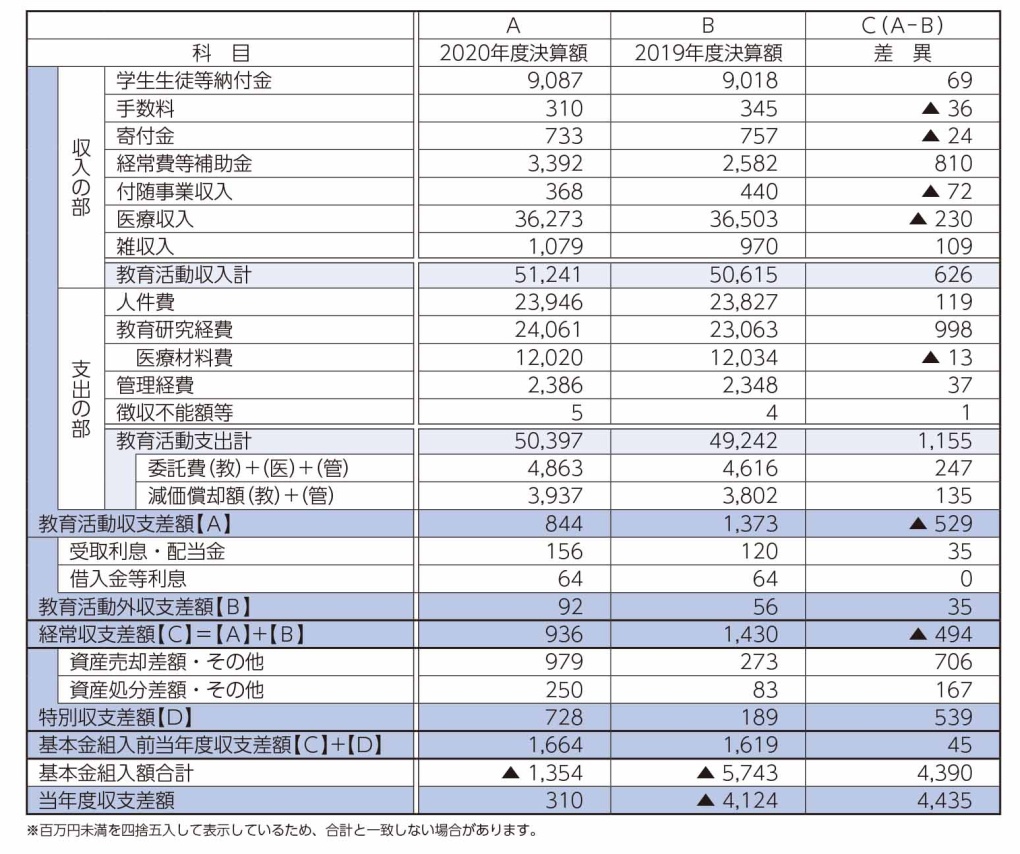

2.大阪医科大学の事業活動収支計算書

(1)教育活動収支

① 学生生徒等納付金

授業料および教育充実費の増加により69百万円増加しました。

② 手数料

入学検定料の減少により11百万円減少しました。

③ 寄付金

一般寄付金の減少により11百万円減少しました。

④ 経常費等補助金

COVID-19に係る補助金及び経常費補助金の増加により800百万円増加しました。

⑤ 付随事業収入

受託事業の減少により66百万円減少しました。

⑥ 医療収入

COVID-19の影響は受けましたが診療報酬増加に向けた取り組みが奏功し、大幅な減収にはなりませんでした。三島南病院、BNCT施設では医療収入は増加しましたが、全体では230百万円減少しました。

⑦ 雑収入

2019年1月に発生した停電に対する高槻市の損害賠償金、退職金財団交付金の増加により192百万円増加しました。

⑧ 人件費

教員人件費と職員人件費、退職給与引当金繰入額の増加により410百万円増加しました。

⑨ 教育研究経費

COVID-19の影響により全般的に減少しましたが、病院新本館建築に係る建物等撤去費、医療消耗品、委託費の増加により951百万円増加しました。

⑩ 管理経費

建物等撤去費、委託費の増加により47百万円増加しました。

⑪ 教育活動収支差額

教育活動支出の増加額が教育活動収入の増加額を上回ったことから、666百万円減少し37百万円の支出超過となりました。

(2)教育活動外収支差額

受取利息・配当金の増加により26百万円増加しました。

(3)特別収支差額

施設設備に係るCOVID-19関連補助金により635百万円増加しました。

(4)基本金組入前当年度収支差額

前年並みの661百万円となりました。

(単位:百万円)

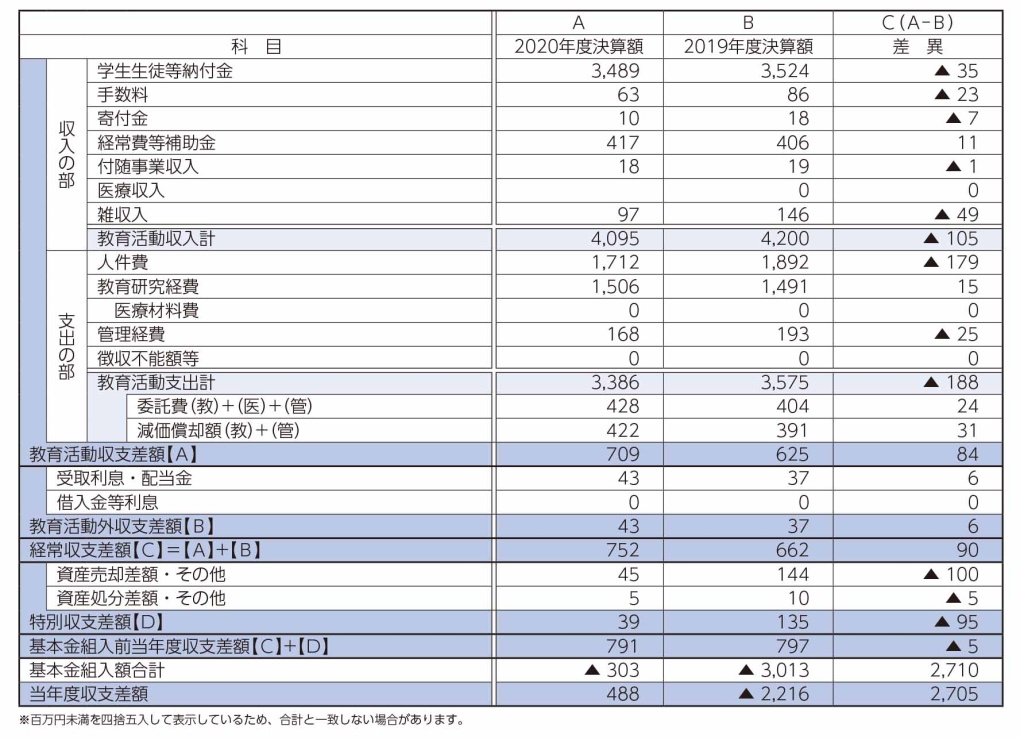

3.大阪薬科大学の事業活動収支計算書

(1)教育活動収支

① 学生生徒等納付金

学生数の減少により35百万円減少しました。

② 手数料

入学検定料の減少により23百万円減少しました。

③ 寄付金

一般寄付金、特別寄付金の減少により7百万円減少しました。

④ 経常費等補助金

経常費補助金は一般補助金の圧縮率(※)の悪化等により減少しましたが、新設された修学支援制度の授業料等減免交付金の増加により11百万円増加しました。

※圧縮率:補助金額の総額を国の予算額に収めるためのもの

⑤ 付随事業収入

公開講座収入の減少により1百万円減少しました。

⑥ 雑収入

退職金財団交付金等の減少により49百万円減少しました。

⑦ 人件費

教員人件費、職員人件費 、退職給与引当金繰入額の減少により179百万円減少しました。

⑧ 教育研究経費

COVID-19の影響で消耗品 、旅費交通費等は減少しましたが、減価償却額の増加により15百万円増加しました。

⑨ 管理経費

消耗品 、委託費及び雑費の減少により25百万円減少しました。

⑩ 教育活動収支差額

教育活動支出の減少額が教育活動収入の減少額を上回ったことから、84百万円増加し709百万円となりました

(2)教育活動外収支差額

受取利息・配当金の増加により6百万円増加しました。

(3)特別収支差額

有価証券売却に伴う資産売却差額の減少により95百万円減少しました。

(4)基本金組入前当年度収支差額

前年並みの791百万円となりました。

(単位:百万円)

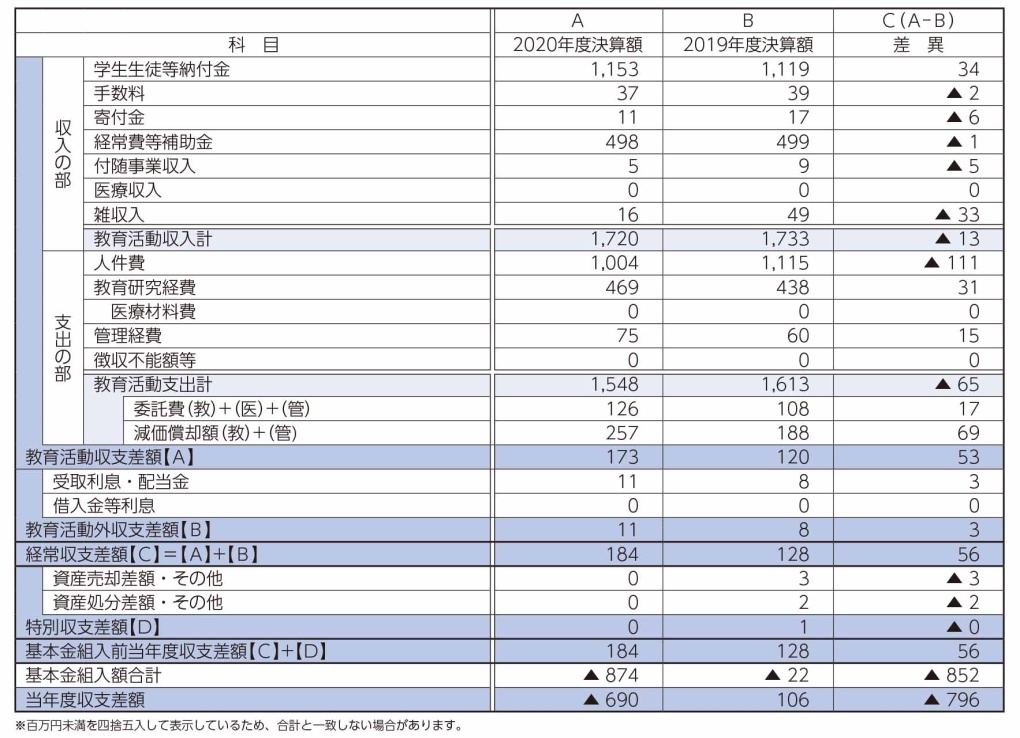

4.高槻中学校・高等学校の決算概要

(1)教育活動収支

① 学生生徒等納付金

学年進行による授業料増額改定や生徒数増により34百万円増加しました。

② 手数料

入学検定料の減少により2百万円減少しました。

③ 寄付金

次世代教育推進基金の減少により6百万円減少しました。

④ 経常費等補助金

大阪府の私立高等学校等授業料支援補助金の減少とCOVID-19に係る補助金の増加により1百万円減少しました。

⑤ 付随事業収入

特別講義実施による収入減少により5百万円減少しました。

⑥ 雑収入

退職金財団交付金の減少により33百万円減少しました。

⑦ 人件費

教員人件費、退職給与引当金繰入額、退職金の減少により111百万円減少しました。

⑧ 教育研究経費

消耗品 、旅費交通費は減少しましたが、減価償却額の増加により31百万円増加しました。

⑨ 管理経費

委託費、雑費の増加により15百万円増加しました。

⑩ 教育活動収支差額

教育活動支出の減少額が教育活動収入の減少額を上回ったことから、53百万円増加し173百万円となりました。

(2)教育活動外収支差額

受取利息・配当金の増加により3百万円増加しました。

(3)特別収支差額

資産売却差額、資産処分差額ともに減少し前年並みとなりました。

(4)基本金組入前当年度収支差額

56百万円増加し184百万円となりました。

(単位:百万円)

(単位:百万円)

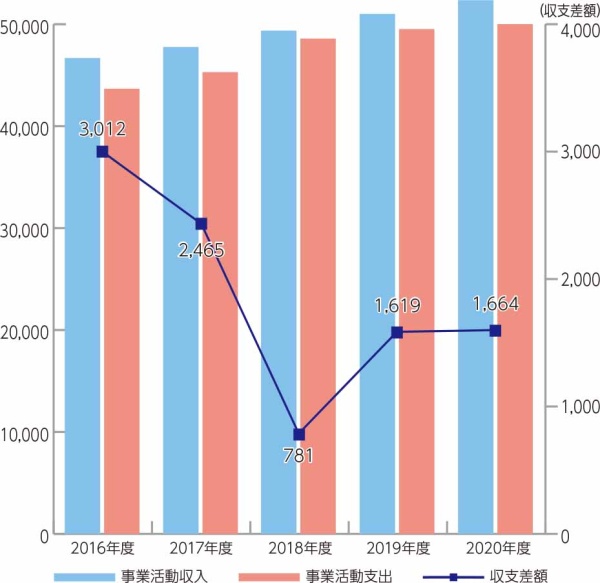

事業活動収入と事業活動支出の推移 (単位:百万円)

| 年度 | 事業活動収入 | 事業活動支出 | 収支差額 |

|---|---|---|---|

| 2016※1 | 46,685 | 43,673 | 3,012 |

| 2017 | 47,768 | 45,303 | 2,465 |

| 2018 | 49,371 | 48,590 | 781 |

| 2019 | 51,008 | 49,389 | 1,619 |

| 2020 | 52,375 | 50,711 | 1,664 |

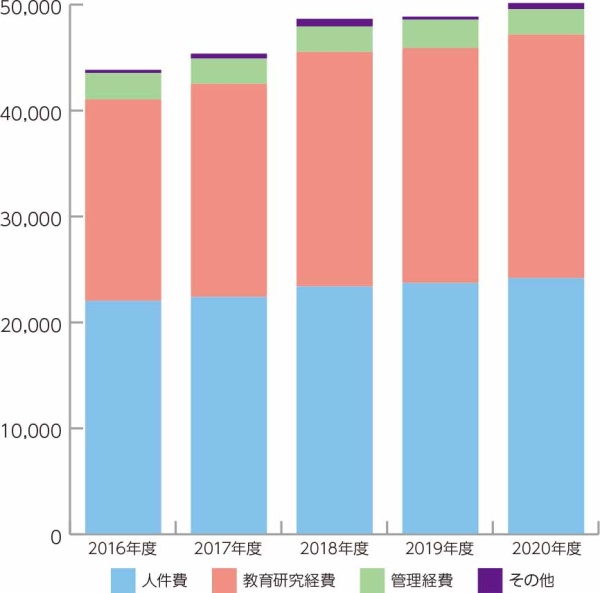

事業活動支出の内訳 (単位:百万円)

| 年度 | 人件費 | 教育研究経費 | 管理経費 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 2016 | 21,874 | 19,013 | 2,496 | 289 |

| 2017 | 22,335 | 20,120 | 2,378 | 469 |

| 2018 | 23,324 | 22,139 | 2,405 | 722 |

| 2019 | 23,827 | 23,063 | 2,348 | 151 |

| 2020 | 23,946 | 24,061 | 2,386 | 319 |

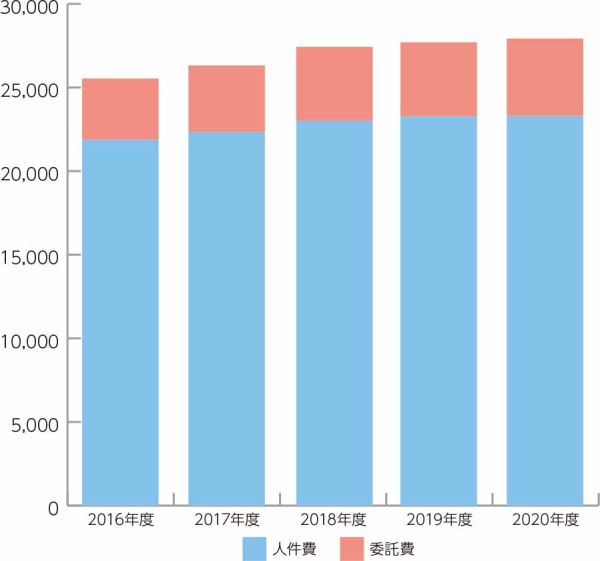

人件費及び委託費 (単位:百万円)

| 年度 | 人件費 | 委託費 |

|---|---|---|

| 2016 | 21,874 | 3,663 |

| 2017 | 22,335 | 3,986 |

| 2018 | 23,324 | 4,424 |

| 2019 | 23,827 | 4,616 |

| 2020 | 23,946 | 4,863 |

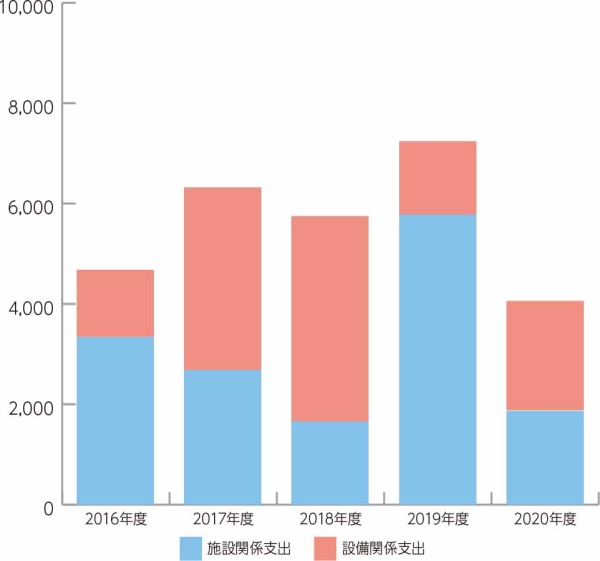

施設・設備投資額 (単位:百万円)

| 年度 | 施設関係支出 | 設備関係支出 |

|---|---|---|

| 2016 | 3,343 | 1,338 |

| 2017 | 2,685 | 3,639 |

| 2018 | 1,660 | 4,092 |

| 2019 | 5,806 | 1,651 |

| 2020 | 1,854 | 2,248 |

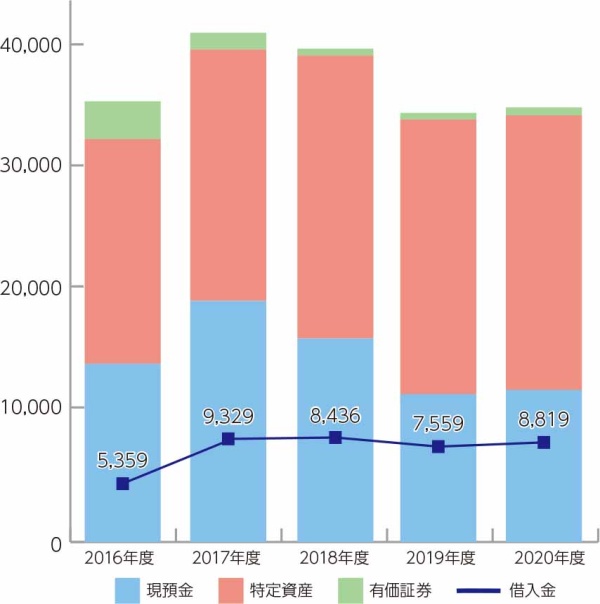

運用資産と借入金 (単位:百万円)

| 年度 | 現預金 | 特定資産 | 有価証券 | 借入金 |

|---|---|---|---|---|

| 2016 | 14,602 | 18,420 | 3,088 | 5,359 |

| 2017 | 19,758 | 20,604 | 1,367 | 9,329 |

| 2018 | 16,367 | 22,731 | 563 | 8,436 |

| 2019 | 12,948 | 21,653 | 719 | 7,559 |

| 2020 | 13,615 | 21,629 | 927 | 8,819 |

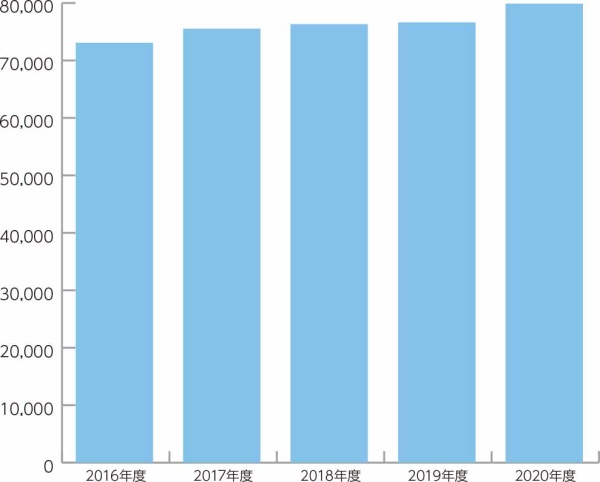

純資産 (単位:百万円)

| 年度 | 純資産 |

|---|---|

| 2016 | 73,073 |

| 2017 | 75,538 |

| 2018 | 76,319 |

| 2019 | 77,938 |

| 2020 | 79,603 |