活動事例紹介

感染対策室

大阪医科薬科大学感染対策室は、正しい手洗い、個人防護具の使用方法、適切な検査と抗生物質の使用など、感染対策に関する指導と情報の共有、講習会の開催や各種の広報手段を用いた周知徹底に加え、室員による現場でのアドバイスなど、院内感染の拡大防止に努めています。また、抗菌薬や消毒用アルコールの使用量、検査件数、耐性菌検出数及び感染症の発症数などを調査し、その結果を次の感染対策に生かしています。

地域の行政や医療機関との連携

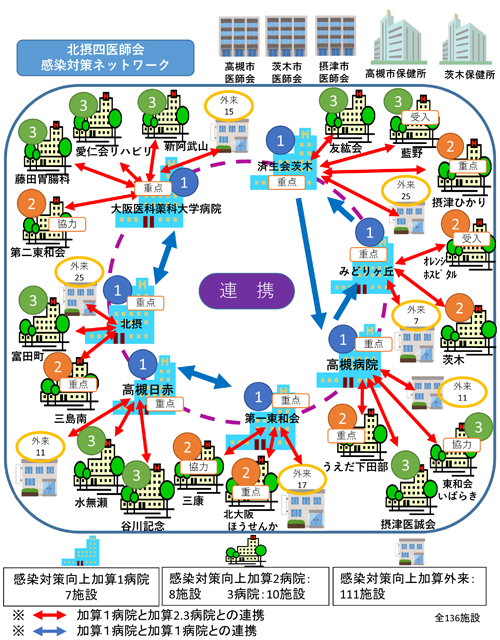

感染対策においては地域との連携活動が重要であるという考えから、現在「北摂四医師会感染対策ネットワーク」を組織しています。

所轄保健所と連携し、地域の病院だけでなく精神科病院やクリニックも連携ネットワークに加えることで、地域全体の感染対策のボトムアップに繋げています。 このネットワークは全国でも有数の規模を誇り、当院は特定機能病院として、微生物学・感染制御学教室、薬剤部、中央検査部が緊密に協働し、基礎微生物学・感染制御学・薬学・臨床検査医学といった多領域の専門性を結集させることで、学際的にその運営をけん引しています。

さらに、行政や日本私立医科大学協会からの感染関連情報を率先して伝達するとともに、相互評価や情報交換を通じて、知識や資源の不足しがちな中小病院やクリニックへの啓発や指導を行い、地域全体の感染対策の底上げを推進しています。

感染対策に係るクライシスマネジメントと将来の不測の事態に備えるリスクマネジメント

~新興・再興感染症への対応~

2009年の新型インフルエンザの世界的大流行後に、高槻市では「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく行動計画を策定し、対策として主要医療機関に帰国者・接触者外来の開設を依頼しました。また、2019年に本学にて将来の新型インフルエンザの発生に備えた机上シミュレーションを高槻市保健所と合同で実施していた経験から、2020年新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的発生時も三島医療圏では速やかに帰国者・接触者外来が複数開設され、円滑にPCR検査が実施さました。このことは、保健所からも高い評価を得ました。COVID-19合併妊婦は重症化しやすいとされており、受け入れ先の選定に難渋することが多くありました。当院では大阪府の要請に基づき、産科が中心となって運営された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)陽性妊婦専門病床にて約200名のCOVID-19合併妊婦を診療しました。またCOVID-19合併という理由だけで洗濯的帝王切開を実施する医療機関が多い中、86件の陽性妊婦の自然分娩を実施し高い評価を受けました。感染対策室としては、この病床の感染対策、診療を全面的にサポートする体制を敷きました。

適切な感染症診療の推進と薬剤耐性菌出現予防に対するリーダーシップ発揮

当院では、感染症専門医および専門・認定資格を有する薬剤師による体制を整備し、抗微生物薬の適正使用と薬剤耐性菌の発生抑制を目指した多岐にわたる支援および取り組みを実施しています。まず、感染症診療におけるコンサルテーションを行い、患者個々の症例に対して専門的なアドバイスを提供しています。また、血液培養陽性例や多剤耐性菌検出例、ICU症例に対しては、能動的な支援を実施しています。特にカルバペネム系薬などの広域抗菌薬を長期にわたり使用する症例については、5日以上の使用に対して早期から支援を行い、治療の適正化を図っています。さらに、抗微生物薬の使用状況を定期的に監視し、使用前の培養実施率、血液培養の複数セット率、汚染率および陽性率の評価とそのフィードバックを行っています。この監視により、適切な抗微生物薬の使用と迅速な対応が可能となります。また、質量分析や自動遺伝子解析装置などの最新技術を活用した迅速診断支援も行っており、より早期の診断と適切な治療開始を支援しています。加えて、院内における感染症治療の標準化を目指し、ガイドラインの策定を進めています。教育面においては、年に2回以上の院内研修会を開催し、抗微生物薬の適正使用に関する知識の普及を図るとともに、研修医に対する教育プログラムも実施しています。これにより、院内全体での感染症対策と治療の質向上を目指しています。

今後の活動展開

外来感染対策の向上に関しては新興・再興感染症と薬剤耐性菌がその課題とされています。グローバル化した現代社会では2009年にインフルエンザパンデミック発生からわずか10年でCOVID-19によるパンデミックが発生しています。日本では2025年の大阪・関西万博をはじめ、マスギャザリングが多数計画されています。またインバウンドの拡大による、麻疹、結核、髄膜炎菌、薬剤耐性腸内細菌目細菌など様々な感染症対策が必要とされています。当院では地域社会に貢献するため地域全体の感染対策の質の向上に努めて参ります。

【北摂四医師会 感染対策ネットワーク図(合計160施設) 2024年8月現在】